最近の 大工集団 欅

以前に山田晴通著【「バレンタイン・チョコレートはどこからきたのか」東京経済大学人文自然科学論集-124 】という論文を読んだのですが・・・。

内容は全く覚えていません。

ただ一つ、「バレンタイン(valentine)」の意味には「恋人」もあると記してあったことだけ覚えています。

何故その様な論文を読んだのか、理由さえも覚えていません。

それほど私にはバレンタインデーが縁遠いのでしょう。

| 2012年6月29日 |

IAEA(国際原子力機関)が定める原発事故国際評価尺度では、これまで「レベル5」との評価だった福島第一原発事故が、最高レベルの「レベル7」との暫定評価を発表した事で、福島第一原発事故はチェルノブイリ原発事故と同等のレベルで扱われるようになりました。

この原発事故によるこれからの被害として一番恐れられているのは癌の発症です。

今日とあるコラムを読んでいたら以下のことが書かれていました。

原発事故には疫学調査が必要で、これまでに行われた世界で最も信頼されている疫学調査は広島、長崎の被爆者の疫学調査なのだそうです。

日本が戦後初めて国勢調査を行った昭和25年、28万4000人の被爆者が登録されました。

政府はその中から継続して調査をすることが出来る約20万人を選び、彼らを被爆時の爆心地からの距離によって分けた。

この人々と、年齢、性別の一致する対照群を比較のために選び、一人一人に詳しい聞き取り調査を当時の政府は行ったのです。

一人一人がどのような状況で被爆したか、戸外にいたのか屋内にいたのかは勿論、その瞬間、立っていたのか、座っていたのか、または周りに遮蔽物があったかなかったかに至るまで、詳細に調査したそうです。

そしてこの膨大な数の人々に原爆手帳を配付し、彼らの健康調査を日本政府は幾十年も続けた。

こうしてみると、昨年3月の福島第一原発事故後の国民の健康に関する調査のお粗末さは見るに堪えません。

民主党政権の能力の欠如と発想の貧しさに、今更ながら憤りが湧いてくる。

世界が信頼するこの広島、長崎の科学的調査資料こそ、多くの日本人に知ってほしい。

同資料の情報を共有出来れば、現在行われている除染や食品の安全基準の非科学性が明らかになり、避難生活か故郷に戻るかの選択も、明確な基準でより納得して判断出来ると思います。

広島、長崎の調査の結論は100ミリシーベルト(SV)以下の低線量被曝の健康への影響は認められないというものです。

但し、これは影響がないということではありません。

100ミリSV以下の低線量被曝では放射線が癌の原因だとは言えないという意味なのです。

癌の原因には、放射能ゆえなのか、それとも煙草が原因か、塩分か、太りすぎか瘠せすぎか、無茶な生活ゆえかなど、多くの要素があり、各々100ミリSVの放射線と同等かそれ以上の要因となることが考えられるからです。

参考にすべきもうひとつの疫学調査はチェルノブイリ事故に関するものです。

国連科学委員会の報告では小児の甲状腺癌患者は6000名に達し、死亡は15名でした。

子供たちは避難が遅れたり食品規制の不徹底から放射性ヨウ素に汚染されたミルクを飲み続けたため、甲状腺癌が増えたと推測されています。

一方この調査では、現在、日本で懸念されているセシウムによる一般の人々の健康被害を示すエビデンス(証拠)はないと結論づけられています。

広島、長崎、さらにチェルノブイリの知見から判断すれば、日本政府が行っている年間1ミリSV以上の汚染場所の除染は無意味だということになります。

無論、線量の高い地域の除染は必要でしょうが、年間1ミリSVを基準にして、除染に膨大な税金を費やすのはどう見てもおカネの無駄なのではないでしょうか。

これらの調査の結果から基準は、大人は年間10~20ミリSV以下、子供は10ミリSV以下なら心配しなくてもよいというものでした。

それにしても広島、長崎の被爆から70年近く経っているのに今更ながら、放射能についての情報不足で、多くの人々が本来ならしなくてもよい心配の中で暮らしていることに気づかされました。

東日本大震災による福島第一原発事故の解決は、先の見えないトンネルの中を進んでいるようなものですね。

写真は何の変哲もないただのパソコン基板です。

でもよく見ると小さな字で『God Bless Japan(日本に神のご加護を)』と祈りの言葉が印刷してあります。

基板とはパソコン内部に装填されている主要部品で、普段はまったくユーザーの目に触れることはありません。

そこに日本への思いやりのメッセージが印刷されているのです。

フェイスブックの会員からは次々と「ありがとう。感激です」「感動した」など感謝のコメントが書き込まれた。

同時に、いったい誰が、何のために、パソコンの内部基板にこのようなメッセージを印字したのだろうかと、大きな話題となりました。

『God Bless Japan』と印字された基板を製造したのは台湾のASUS社で、同社も日本から問い合わせがあるまではこの事実を認知していなかったそうです。

ASUS社によれば、印字は同社の技術者が独断で行ったことで、誰かは特定できていないが、たぶん日本の一日も早い復興を祈ってやったのだろうとのことで、本件は黙認しているそうです。

一人の台湾人技術者が独断で思いつき、会社の許可も得ずに印字した日本の復興を祈るメッセージが、マスコミではなくソーシャルメディアを通して日本人の心を揺さぶっりました。

『God Bless Japan』は日本では一般的な言葉ではありませんが、英語圏では最もなじみの深いフレーズの一つで、『God Bless Japan』のスローガンはTシャツやポスターのデザインとなり、『Pray For Japan(日本のために祈ろう)』とともに世界中で東日本大震災の義援金集めの標語となりました。

台湾の技術者は何を思って『God Bless Japan(日本に神のご加護を)』という文字を印字してくれたのでしょうか?

大災害への同情心からか、日本に多くの友人がいたからか、それとも単に日本が好きだからなのでしょうか?

これだけ刻印するだけでも、大量生産であればバカにならないコストが掛かることでしょう。

それを黙認したASUS社も粋な計らいをしてくれました。

視点を変えて、もし台湾に大災害が起こり、日本の技術者が誰の目にも留まらないだろうからと、会社の許可も得ず、「ガンバレ台湾」と台湾向け製品の基板にメッセージを印刷したら、日本の会社は黙認するでしょうか?

実はこれは最近の話かと思いきや、昨年の6月1日のニュースなのでした。

台湾の人達は震災を他人事でなく自分達の問題として直面してくれたのでしょうね。

あの時の台湾企業トップの考え方、現場スタッフの感じ方からそれが読み取れます。

昔の宮大工や職人の仕事、ひいては今の日本人が忘れたものを、 魂の根底に輝くものを感じます。

味なことをしやがって!!

泣かせるじゃねえかよー!!

ありがとう!!

本当にありがとう!!

台湾の皆さん

「謝謝台湾!」

震災で93の国・地域、国際機関から寄せられた義援金や救援物資は集計分で計175億円でしたが、これに含まれない台湾(日本が台湾を国と認めていないから)は単独で200億円超もの義援金を寄せてくれました。

つまり、義援金や救援物資の半分以上が台湾からのものだったのです。

それなのに、日本政府の対応は、人から受けた恩を忘れない日本的精神からも恥ずべきものでした。

震災追悼式で日本政府は約160の国と国際機関の代表は会場1階に来賓席を用意しましたが、その中に台湾は入っていませんでした。

一番、ダントツに一番多くの義援金を寄せてくれた台湾は「民間機関代表」と位置付けられ、2階の企業関係者などの一般席でした。

指名献花からも外し、台湾代表の羅氏は一般参加者と献花しました。

台湾を一般人として扱ったのです。

藤村修官房長官は翌日の記者会見で「外交団という仕切りの中で整理され、外務省と内閣府で調整済みだったと後から聞いた」と述べ、対応に問題はなかったとの認識を示しました。

そんなに中国のご機嫌を取らなければいけないのでしょうか。

台湾の楊進添外交部長は「野田佳彦首相の新聞寄稿などで日本の謝意は伝わっている。義援金は思いやりの結果で感謝を得る目的ではない。日台関係は花束一つで揺るがない」と答弁されました。

なんと大人なのでしょう。

それにしても、日本政府の台湾に対する態度は日本人として恥ずかしい。

かたや韓国。

近年の韓流ブームやアイドルグループの日本進出により、犬猿の仲といわれた日韓のわだかまりはすっかり解消されたかのようです・・・、が・・・。

東日本大震災の発生後、世界の主要国と同様に、韓国もいち早く日本支援に動いてくれました。

震災翌日には救助隊を派遣し、韓国の赤十字社には多額の寄付が集まりました。

韓国ではARSという電話での募金システムが普及しており、1回の電話で2000ウォン(約150円)の募金をしようと多くの人々が日本のために受話器をとったという。

ソウル・衿川区の職員たちも当初は、被災した日本人を思いやってくれる善意の人たちでした。

衿川区の約1000人の区職員たちはお金を出し合い、1200万ウォン(約92万円)もの浄財が集まった。

本来ならばそのまま何事もなく日本に全額送金されたことでしょう。

しかし、3月末、日韓双方が領有権を主張する竹島(韓国名・独島)問題が、日本の中学教科書の検定結果が明らかになったことで再び注目を集める事態になりました。

衿川区の広報課長、シン・ジョンイル氏が語る。

「独島を自国領土と捏造した内容をすべての中学校教科書に採択するような敵対的な態度を見せる日本に義捐金を送る必要などないという意見が多数出てきたため、職員を対象に『日本の地震被害支援募金の使用方法について』のアンケートを実施しました。結果は『主旨通りに使う』が20%、『独島の守護活動を支援する』が70%、その他が10%という結果になりました」

衿川区長チャ・ソンス氏は4月5日、アンケート結果を尊重して、募金のうち20%を日本へ送り、70%を独島守護活動団体に、10%をなぜか戦争性被害者(元従軍慰安婦)の団体に寄付することを発表しました。

この記事を読んで、何だかとても寂しくなりました。

韓国と台湾。

両方とも、過去に日本が併合した地でした。

でも、今は・・・。

韓国は朝鮮戦争後も日本は援助の手を休めることはありませんでした。

かたや、台湾は日中国交時に国交を絶ってしまいました。

それなのに・・・。

本田宗一郎さんが書かれた事を思い出します。

『昔、本田宗一郎さんが私の家に来て食事をごいっしょしたことがありました。そのとき、「本田さんのところでは、外国に何軒、工場がありますか?」と尋ねたら、「三五軒」とおっしゃったように記憶しています。そして、「その中で、一番うまくいっているところはどこですか?」と尋ねますと、「台湾」とお答えになり、「台湾に行くと、台湾の人がみんな、私に『こうやって自分たちが仕事をやれるのは、本田さんのお蔭です』と言って。ものすごく丁重に扱うのです。ですから、胸に一物もっていても言い出せない」とおっしゃいました。この本田さんの言葉は、日本と台湾の関係を象徴しているように思います。

ちなみに、一番具合の悪かったところはどこですかと、本田さんに尋ねましたら、「韓国」とおっしゃった。「どうしてですか?」と尋ねると、「向こうへ行って、オートバイを作るのを教えた。それで、一通りできるようになったら、『株を全部買いますから、帰ってくれ』と言われた。『どうしましょうか』と下の者が聞いてきたから、『そんなことを言われるところでやることはねえよ』と言って、金を返してもらった。その翌日に朴正煕 が殺されたんだ」とおっしゃった。』

(『アジア共円圏の時代ーさらばアメリカ』 PHP研究所 邸永漢 渡部昇一より引用)

お分かりになりましたか?

???ですか?

では、問題ヶ所を拡大しましょう。

下は、向きを変えて拡大した画像です。

私たちの知らないところで、私たちの知らない人が、私たちが遭遇した困難のために祈ってくれています。

東日本大震災に際して、世界中の人々から多くの救いの手が差し伸べられたことは記憶に新しい。

が、私たちが知らないこんな話もあったのです。

先日、フェイスブックの会員の間で反響を呼んだ1枚の写真がありました。

まずは下の写真をよーく見て下さい。

(← 開演前のステージ)

そ~なんですよー。

私もそうなんです。

アーティストが演奏中に体を揺らしたり、かけ声を掛けたり、ましてや立ち上がって拍手をすることなどは決してありません。

せいぜいすることは足でリズムを取ることです。

まぁ、奥ゆかしいのでしょう。

アーティストと観衆のやりとりが行われるようになったのはフォークソングのコンサートからではないでしょうか。

泉谷しげるのようにひどいのになると観衆と罵りあいまでありましたね。

そんな極端ではないにしても、聴衆はアーティストをノセる必要があるようです。

それはイイ演奏を聴くためだそうですが、お金を払ってアーティストのご機嫌を取らなければイイ演奏が聴けないの?

お客からおだてられなければ、イイ演奏が出来ないようでは・・・プロではない、のでは?

な~んて思ってしまうのです。

近年では音楽だけではなく、スポーツでもそうですよね。

サッカーで選手がゴールすると観衆へアピールします。

陸上競技でもフィールド競技、例えば走り幅跳びの選手がスタート前に観衆に拍手を要求しています。

自分の力だけではなく、みんなの力を合わせて・・・、と言えば聞こえはイイのですが、プロならプロの力量を効かせて、見せてくれ、と思うんですよね。

時代遅れの人間ですから・・・。

昨夜はフラメンコギターの沖仁さんのコンサートへ行ってきました。

フラメンコギターと聞くと情熱的で暗いいめーじなのですが、昨夜はギター教室あり、ボーカルの高岸弘樹さんによるものまね大会ありで、とても楽しいコンサートでした。

そんな中で沖さんのMCで『そうなんだよなー』と同感してしまうことを言われました。「金沢の人達は礼儀正しくて、1曲が終わるたびに拍手をしてくれますが、ステージから見ていると楽しんでいないように見えるのです。ところが、終わると皆さんが立ち上がって大きな拍手をしてくれます・・・・・。』

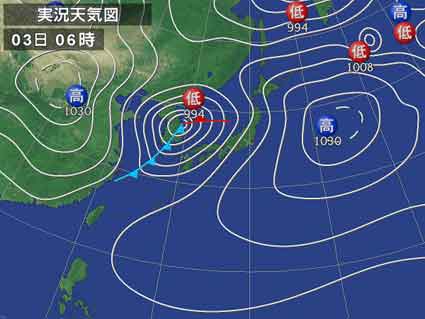

大工集団 欅は建築屋です。

こんな台風の時期になると、やはり強い家を造らねばと思うのです。

そんななか、東京都世田谷区下馬で近く、木造5階建てマンションが着工されます。

木造5階建ての建物は都内初だそうです。

完成は平成25年4月末の予定とのこと。

12年の建築基準法改正で、強度や耐火基準さえ満たせば木造でも4階建て以上が可能になりましが、施主が二の足を踏むケースが多く普及していません。

これまで木造の中高層ビルがなく、良い悪いの議論もできませんでした。

このマンションは建築面積92・84平方メートル、延べ床面積372・60平方メートルで、1階が貸店舗、2階から5階が賃貸住宅で一世帯ずつ入るそうです。

木造建物は高くても3階建てまでという制度が大正時代以降長らく続いていました。

法改正後も、耐火性能や耐久性能が疑問視され、なかなか普及していません。

都内では千代田区内に昨年、木造4階建て住宅が建ったくらいだそうです。

そこに登場する木造5階建てマンション。

木材に石膏ボードを被覆するなどで、耐火性は十分向上しており問題はない。

このマンションの構造監修を務める東京大学生産技術研究所の腰原幹雄教授は「地球に優しいというのはおまけでいい。RC(鉄筋コンクリート)造、鉄骨造と同様の選択肢として、木造っていいよねと選ばれるようにしたい」と言っています。

このマンションの建築コストはRCと比べて2、3割増しになるが、国土交通省の「木のまち整備促進事業」の助成金で一部をカバーしているそうです。

また、木肌をあえて見せるなどの建材を生かしたデザインを採用することで見栄えをよくし、トータルではさほど高価なものにはなっていないようです。

「普及すればより安くなる。そもそも木造建築(低層)は国内で最も安い」と、腰原教授は将来の競争力については楽観的です。

腰原教授の狙いは、すべての建築物を木造に変えようというのではない。

「適材適所。用途によって材料の適性があると思う。コンクリートと鉄しかない都市に木造ビルが増えてくれば、もっと街が面白くなるのでは」と言っています。

人生最大の買い物といわれる住宅。

広さや交通や買い物の便ばかりに目を向けがちになりますが、自然の力を生かした材料や間取りを取り入れ、快適さにこだわるべきです。

なにしろ住まいなのですから、そこで生きてゆくのですから。

例えば風通しをよくする設計や自然素材を積極的に採用する考えは人間の生活には必要だと思います。

お手本は、気候風土に順応した日本家屋の知恵です。

真夏の暑い日に、玄関の引き戸を開けて、家屋の奥の坪庭に打ち水をすると、冷えた空気がそこから上がって部屋を通り抜けていく。

そんな敷地内の植栽や建築構造で、家の中を快適に保つ昔ながらの「微気候」という考え方を取り入れた提案をこれからも大工集団 欅はしてゆきたい。

以上、コマーシャルでした。

昨夜の台風4号は白山吉野では何事もなく過ぎました。

これも白山のお陰です。

他県では大雨や暴風、波浪などの警報が出され、夜にかけて風雨が強まり、鉄道やフェリー、空の便などの運休・欠航が相次ぎ、学校では臨時休校の措置が取られ、各自治体は水防本部を設けるなどして警戒を強めました。

それでも被害はあったようです。

(← 5階建てマンションの模型)

『被災地支援ありがとう。でも市街地での軍事訓練やめて!』

何を言っているのか!!

なんと勝手な言いぐさなのでしょう。

11日のテレビのニュースでは「平穏な街を壊すな」と一部の左翼が騒いでいる光景を報道していました。

でも、今日本が平穏であられるのは彼ら自衛隊の存在あってこそではないですか。

3月19日から3ヶ月間の陸上自衛隊のレンジャー訓練を終え、東京の荒川河川敷から練馬駐屯地に帰還するまで約7キロにわたり、気の許せないマスコミの監視の中を、東京市街地を銃を担いだ重装備で行軍した17名の若い自衛隊員がいました。

彼等の行軍の様子は、テレビのニュースでも放映されたのは上述しました。

しかしその放映姿勢は、彼等レンジャー訓練を終えた自衛隊の隊員達のことよりも、市街地を行軍する彼等の前に、「自衛隊反対」や「市街地行軍反対」のプラカードを掲げて「いやがらせ」をする人達の姿を主に放映していたのです。

自衛隊が平素訓練を積んでいたから東日本の大災害に貢献できたのではないか。

自衛隊は訓練をしているのです。

このように書かれている横断幕やプラカードを持っている人達さえも守るために自衛隊は訓練をしているのです。

本当に勉強と訓練が必要なのは、この様な人達とマスコミではないだろうか。

友人から聞いたレンジャー訓練は想像を絶する厳しい内容でした。

今、梅雨に入る時期、全国各地の聯隊の駐屯地で、3月からの3ヶ月に及ぶレンジャー訓練が終了しつつあるそうです。

若い隊員は国や国民を守るためにそんな訓練をしているのです。

そして、今まで営々と、この想像を絶する過酷な訓練を自衛隊が全国の聯隊で実施していたからこそ、昨年の東日本大震災における自衛隊の被災地における救命、救援活動により多くの人命救助と被災地における貢献が達成されたのです。

友人がレンジャー訓練を説明してくれました。

3ヶ月に及ぶレンジャー訓練は過酷です。

訓練は、聯隊の所在する各地の山岳地帯で行われます。

それは人間を餓えと発狂に追い込み体力を限界まで奪う訓練なのだそうです。

そして、その訓練終了前の数日間こそ、食糧と睡眠を摂取させずに山岳地帯を行軍させて、まさに体力と気力の限界、つまり地獄を見させてから落後しなかった隊員を基地まで行軍させるのだそうです。

従って、基地に入ってくる隊員は、泥だらけで這うようにして最後の力の振り絞って入ってくる。

そして、それを迎える仲間や家族は涙を流しながら拍手で迎えるのです。

帰ってきた隊員である我が子を、2メートルの距離で見ているのに、我が子を識別できなかった母親がいたそうです。

隊員の顔相が一変していたのです。

それほど過酷な訓練がレンジャー訓練なのです。

しかし、冒頭の練馬駐屯地に帰還する隊員に対して、この栄光にふさわしい報道の仕方をマスコミはしたのか。

無礼ではないか。

『散歩していた保育園児が自衛隊の訓練生と遭遇して泣き出した、ということもありました』

と、バカな国会議員がブログに載せています。

大人でさえも迷彩服や銃器には威圧感を感じますから子供ではなおさらでしょう。

でも、自衛隊員が何故その様なことをしているのか、つまり子供達も守るためにその様にしていることを教えるべきです。

それなのに、泣き出したと文句を書く。

これが国会議員なのですから・・・。

この度の練馬駐屯地に帰るレンジャー訓練隊員が荒川河川敷から練馬駐屯地まで歩いたのは42年ぶりだそうです。

その映像をテレビニュースで観た友人の印象は、「あれ、本当にレンジャー訓練終了隊員かな」と思ったそうでした。

何故なら、彼等は、ほぼ真っ直ぐに立って歩いていたからだそうです。

本来の帰還隊員は、ある者は背中にロケットランチャー、ある者は迫撃砲を背負い、ある者は、50キロの背嚢を背負い、全員が小銃を担っています。

従って、首が前屈みになり、ふらふらになって気力を振り絞って歩いて帰還するのだそうです。

これが、本来の、レンジャー訓練から隊に帰還する隊員の姿なのだそうです。

友人の疑問の理由が分かりました。

練馬へ帰還した隊員は、山岳地帯からヘリで荒川河川敷まで運ばれたそうです。

彼らは小銃以上の銃器火器の携行は上層部の判断で控えさせられ、従って住民の見守る中を真っ直ぐに立って歩けたのだそうです。

この様に、自衛隊は『被災地支援ありがとう。でも市街地での軍事訓練はやめて!』と言う人達にさえも気を使っているのです。

市街地で自衛隊員がロケットランチャーや迫撃砲を背負って行進したなら、彼らは気がふれるかもしれませんね。

隊員は必ずしも好意的ではなく、むしろ冷笑的なマスコミと左翼の目の中を、気力を振り絞って威厳を維持し、真っ直ぐ前を見て練馬まで7キロを行軍しました。

他の部隊のレンジャー帰還よりも過酷な7キロの行軍であったでしょう。

若き彼等のレンジャー終了、そして同時期の全国の自衛官のレンジャー終了を、心から讃えます。

若き彼等の、人に知られる事なき過酷な訓練が如何に東日本の被災地復興に役立ったか、そして将来の国難克服の力となるか、計り知れません。

1週間以上前の事なのですが書かせて下さい。

まず下の写真をご覧下さい。

大きなバッタと、小さなバッタがデッキの手摺りにいました。

よーく見ると・・・。

そうなんです、大きなバッタは草で作られています。

こんな素朴な玩具にホッとして、ついニコッとしてしまいます。

手にとって匂いをかぐと、懐かしい匂いがします。

こんな玩具は今時の子供には通用しませんかね?

子供の頃に草笛を吹いたり、笹舟を小川に浮かべて遊んだ想い出のある人は多いのではないでしょうか。

お日様が輝っている暑い日に、草むらに大の字になって寝ころんだ人もいるのではないでしょうか。

そんな時の、草の匂いを覚えていますか。

近年は省エネのためにグリーンカーテンが人気となっていますが、喫茶 大工集団 欅では随分以前よりテラスに蔓性植物を植えています。

一番最初に植えたのは、お決まりの朝顔でした。

なにしろ小学校時代からの付き合いですから・・・。

朝顔は今でも家のログの南側に植えているのですが、これも種類が多いんですよね。

開花時期の長い種類のものは11月まで咲いています。

次は千成瓢箪を植えました。

小さな可愛い瓢箪がぶら下がって、けっこうお客様にも人気でした。

そして今は・・・。

そう、モロッコインゲン豆です。

なぜモロッコインゲン豆にしたのか・・・・。

瓢箪は食べられませんが、モロッコインゲン豆は食べられますからね。

さて、何の種でしょう?

モロッコインゲン豆の種です。

今年も植えました。

テラスのグリーンカーテンになります。

昨夜リビングでテレビを見ていると、窓のガラスにポッ・ポッと光る物がぶつかりました。

まさか・・・!?

庭に出てみると、フワァ~ フワァ~っとホタルが飛んでいます。

今年も来てくれました。

調べてみると、昨年は初めてホタルを見たのが6月23日でした。

毎年、ホタルを写真に撮るのですが、上手くゆきません。

それに懲りずに今年も何度もシャッターを押しました。

上の写真は奇跡の1枚です。

梅雨は一年で一番嫌いな時期です。

それでも楽しみにしていることがあります。

ホタルです。

その味を思い出して、2年前にグミの苗木を植えました。

今朝、何気なくグミの木を見ると・・・、赤い・・・。

実が付いていました。

植えてから2年しか経っていないので、まだ実は付けないと思っていましたから驚きました。

早速、収穫です。

まだ若いせいでか果肉は厚くありませんでしたが、まさしくあのグミの味でした。

数十年ぶりの味でした。

生まれ育った家のお隣にグミの木があり、今頃になると真っ赤な実を付けました。

道路から垣根の上に手を伸ばし取ったものです。

甘酸っぱくて美味しいのですが、たくさん食べると口の中が渋くなります。

テレビで見ていたら対戦相手の選手名に特徴のある国がありましたよね。

ある国のメンバーの名前が似たような“語尾”ばかりなんてことがよくあります。

逆に言えば、名前を聞いただけでどこの国の出身か分かるということかもしれません。

そこで思い出しました。

昔々、大学のドイツ語の授業で教えられたことです。

英語圏でよくあるのは、『ジョンソン』や『ロビンソン』といった『~SON』が付く姓。

北欧では『ヨハンセン』や『アンデルセン』などの『~SEN』がつく姓が多くある。

どちらも『~の息子』という意味で、血縁が中心の部族社会だったときに広まった姓なのだそうです。

こうした「~の息子」を意味する姓は世界各地で見られるという。

ロシアの「イワノフ」や「ロマノフ」に共通する「~OV」。

中欧・東欧によく見られる「ストイコヴィッチ」や「ジョボヴィッチ」のような「~IC」などはいずれもこのパターンです。

その他、ドイツでは、『クリンスマン』のように『~MANN』という姓がよくあります。

これは文字通り『人』という意味です。

また、ポーランドなどでよくある『チャイコフスキー』のような『~SKI』や、オランダの『ファン・バステン』『ファン・ニステルローイ』の『ファン』(VAN~)は『~生まれ(出身)』という意味を示しています。

一方、“語尾”ではなく“語頭”につくパターンとしては、アイルランドやスコットランドに多い「マッカーサー」や「マクレガー」の「MC~」「MAC~」がこれに相応するそうです。

こうした類似した“姓”は世界各地にみられるようです。

では、“名”の方はどうかと調べてみました。

ヨーロッパでは同じ語源を持つ名が各地にあり、各地域や民族ごとに変化しているケースが多いそうです。

例えば、アメリカなどの英語圏で多い『ジョン』という名は、イタリアでは『ジョバンニ』、フランスでは『ジャン』、ドイツでは『ヨハン』、ロシアでは『イワン』と呼ばれているそうです。

上記以外にも同じ語源を持つ名前は、ヨーロッパに数多くあるようです。

なかには、名前の読み方を出身国風の読み方から現地風の読み方に変えている場合もあるので、100%確実ではありませんが、その人の先祖のルーツを知る一助にはなります。

映画でもスポーツでも気になる外国人がいたら、その名前に注目してみると意外な発見があるかもしれません。

先日のロンドン五輪世界最終予選兼アジア予選男子大会ではオリンピック出場を逃がし、本当に残念でしたね。

昨年の東日本震災では多くの悲劇が生まれたに違いありません。

津波にのまれたご主人への思いをつづり、昨年の恋文大賞を受賞した『あなたへ』を書かれた宮城県気仙沼市の菅原文子さんのご主人が、東日本大震災から1年3カ月を経て遺体で見つかったと昨日の新聞に出ていました。

文子さんは「やっと帰ってきてくれた。これからも家族の歴史を刻んでいきます」と話されました。

あなたは迎えに行った私と手を取り合った瞬間

凄じい勢いで波にのまれ私の目の前から消えました

いっ体何処にいってしまいましたか

あの時から私の心はコンクリート詰めになり

山々が新緑に覆われても桜が咲いても

何も感じる事が出来ず声を上げて

泣くことすらも出来ずにおります (原文のまま)

これは、あの東日本大震災で起きた「津波」にのまれた、愛する夫である豊和夫さん宛ての手紙の一節です。

突然、目の前の夫が波に呑込まれて姿を消した瞬間です。

願わくは寒くなる前に雪の季節が

来る前にお帰り下さい

何としても帰ってきて下さい

家族みんなで待っています

私はいつものように お店で待っています

只々ひたすら

あなたのお帰り待っています (原文のまま)

若い人が書いたラブレターではありません。

落ち着いた文体と内容でそれが察せられます。

しかも、恋文大賞にふさわしい毛筆で文子さんは書かれています。

毛筆の手紙なので、縦書きで句読点や濁点が省略されたりしています。

そして、墨の濃淡が文子さんの「想いの訴え」を秘めており、わたしの胸にズ~ンと響くのでした。

物言わぬご帰宅になってしまいました。

あの震災から1年3カ月。

死者数は1万5859人。

行方不明者数はいまだ3021人にものぼります。

是非お読みください。

『あなたへ』 PDF

津波がきた。

愛する夫と手をつないで逃げた。

・・・そのつないだ手をすり抜け、

夫は津波にのみ込まれてしまった。

なんと悲しい・・・。

大工集団 欅より白峰方面へ1㎞行くと右側に中山旅館があります。

上の写真は、中山旅館が作っている『おむすび弁当』です。

ご覧下さい、竹の皮で作られた弁当箱に数え切れない食材が入っています。

おむすびは、梅・なんば味噌・岩魚そぼろの3個です。

食材には近くで捕れたイノシシの肉・山菜・ナメコ等々が入っています。

これで800円、安いでしょう。

白山麓へ来られるときには是非お買い求めください。

ご予約が必要です。

中山旅館

住所 白山市吉野甲92

電話 076-255-5818

ところで、『おむすび』と『おにぎり』の違いは何なのでしょう?

『おむすび』は丸くて、『おにぎり』は三角?

『おむすび』は田舎の物で、『おにぎり』は町の物?

とうとう梅雨に入ってしまいましたね。

一年で一番嫌いな季節となりました。

梅雨時には体調を崩す人がおいでますが、お気を付けて下さい。

まずは上の画像を見てください。

見てますよね。

嘘みたいだろ~?

左の渦巻きの青と緑は同じ色なんだぜぇ~

そんな、まさか・・・えっ、マジで?

webで調べ物をしていたら、懐かしい上の図を見つけました。

中央に向かって水色と黄緑、2色の渦巻きが伸びているように見えますよね?

実はこの2色は全く同じ色なのです。

「そんな馬鹿な」と思う人は画像を拡大したり、画像編集ソフトで色を抽出してみてください。

確かに両方とも淡い緑色をしているのがわかります。

これはムンカー錯視と呼ばれる脳の錯覚現象を利用したものです。

かなり古い画像ですが、最近Twitterに「#信じられないかもしれませんが青と緑に見えてるところは同じ色です」というハッシュタグで投稿され再び話題になっています。

犬と人間では同じ色でも見え方が違う、という話がありますが、色の世界にはまだまだ不思議がいっぱいです。

いやあ、人間の脳ってほんとに不思議ですね。

この一揆で滅ぼされた守護大名冨樫氏は私どもとは縁のある家でした。

そして今、加賀一向一揆の最後の拠点で、柴田勝家らの猛攻に徹底抗戦を続けた鳥越城の近く、老若男女全てが殺された白山吉野に住んでいる事に因縁を感じています。

冨樫氏はよく『富樫』と書かれるのですが、金沢にある富樫町は地名であり『富樫』と書くのですが、姓氏としては『冨樫』です。

守護大名冨樫氏は明確に使い分けていました。

冨樫氏は、藤原利仁に始まるといわれる氏族です。

室町時代に加賀国を支配した守護大名でした。

地元の人でも今では冨樫を知る人も少なくなったのではないでしょうか。

それと同じく日本の歴史上でも特異な出来事であった加賀一向一揆も知る人は少ないのではないでしょうか。

加賀一向一揆は下記のページに詳しく書かれています。

『加賀一向一揆』

1488年の今日、6月9日に加賀一向一揆が起こったそうです。

加賀一向一揆とは、1488年から1580年にかけて、加賀の本願寺門徒らが中心となった一向一揆です。

その後の約100年間、加賀は百姓のもちたる国だったのです。

冨樫氏家紋 八曜紋

大工集団 欅の所在地は白山市吉野北24、つまり過疎地です。

白山麓の旧五ヶ村は全て過疎地です。

とあるところより過疎地についての意見を求められました。

下記にコピーします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

福島の原発事故により原子力の問題が取りざたされていますが、それも人間の英知により解決できるものと信じています。

その様に私達は社会資本の充実とともに、安全で安心できる快適な社会を手に入れつつあります。

これは先人の努力の賜物であり、それが現代まで引き継がれ、脈々として今に生きているのです。

私は白山市の山麓地域に住んでいますが、高速道路を利用すれば3時間後には名古屋の地に立つことができるのです。

名古屋で5~6時間の会議を終えた後、懇親会で2 時間費やしたとしても、その日のうちに帰宅することができます。

当然、翌朝8時からの仕事も可能です。

これはほんの一例で、本当に便利で楽しい国家へと変化しています。

これが交通の便の良い都市だと更に都市間の時間は縮まっています。

都市と都市を結ぶ高速道路が増え、ライフラインが完備し、衛星放送を見ることができ、インターネットが・・・等々。

この様に便利になったことや、快適になったことは枚挙にいとまがありません。

人の集まる街や都市には、さらに官や民より莫大な投資がなされ、更なる発展が約束されているように窺えます。

ここで「約束されています」と断言できなかったのは、人の集まる街や都市の背後にある人口の減少地域や過疎地域が、どのような状態になっているのか、また今後どのようになって行くのかを見極める必要があるからです。

ここでは、特に過疎地域を取り上げたいと思います。

私の住む白山市の山麓地域も過疎地です。

近くには限界集落(過疎化などで人口の50%以上が65歳以上の高齢者になって冠婚葬祭など社会的共同生活の維持が困難になった集落)もあります。

それどころか、絶滅集落さえあります

過疎地域は人の流出が激しく、地域自体の存続が危ぶまれているのが現状です。

自然との共生に全力を挙げてはいるものの、自然の脅威に晒されているのが現状です。

過疎地域では大雨が降っても、整備された排水施設が存在するわけでもなく、護岸工事が完備しているわけでもなく、土砂崩れ・地すべり・崖崩れ、さらに河川の増水による橋の流失・田畑の冠水・居住地への被害等、都会の人達が想像できない被害に遭遇しているのです。

日常生活も、都会に出てくるためには曲がりくねった道をかなりの時間を掛けなければなりません。

大雪が降った場合には、陸の孤島になることもしばしばです。

何故このようなことになるのでしょうか。

これは社会資本整備が極端に少な過ぎるからです。

住民の活力のみでは、生活水準を上げていくことが不可能なのです。

国の力で周辺の生活環境を整備しなければ、一定の生活水準さえ保っていくことが難しい現状です。

では、何故しっかりとした投資が過疎地域にされないのでしょうか。

今、行政に携わる一部の人達から『投資対効果』という言葉が聞かれます。

この言葉の意味は、投資しても無駄な所には投資をしない。

ましてや過疎地域には投資の効果はないと彼らから主張されているのです。

このような考え方で進んでいけば、過疎地域は遠からず消滅してしまいます。

本当に過疎地域には投資する価値はないのでしょうか。

過疎地域の荒廃に歯止めをかけなくて良いのでしょうか。

全国の過疎地と言われている地域、近い将来過疎地になるだろうと想定される地域を色分けしてみると、過疎地域は肥沃な平野部の背後地である中山間地や、山間地に集中しています。

つまり視点を過疎地域に置いて見ると、過疎地域の背後に平野部=都市が存在するのです。

平野部を流れる大河の上流に過疎地域があるのです。

すなわち、過疎地域に住んでいる人達は、川の上流を体を張って守っている人達なのです。

川の流れに絶えず目を配り、森林の育成に心を配り、少ない土地を有効利用して棚田を作り、自然との共生の中で自活の道を一生懸命模索している人達です。

国土保全という任務を帯びた先兵のような役割を担っているのです。

仮に、過疎地域に住んでいる人達を国土保全協力員と名付け、彼らの住んでいる地域を国土保全地域と仮称すると、過疎地域居住者とその地域の重要性が歴然と見えてくるのではないでしょうか。

国土保全地域から、国土保全のために体を張っていた国土保全協力員が姿を消してしまい、国土保全地域が荒廃してしまったら、背後の肥沃な平野部=都市は更なるバラ色の夢を描いて発展して行けるでしょうか。

安全で安心な恵まれた都会に住んでいる人達の中には、過疎地に住んでいる人達に対し、『何故都会へ移り住んでこないのか』と疑問を持っている人がいます。

過疎地に使われている税金にさえ、疑問を感じている人がいるのも事実です。

過疎地に投入されているお金が、都会と比べてほんの僅かなものなのに、無駄なお金と目に映るのです。

過疎地に住む殆んどの人が、都会に住んでいる人達の意見に従い、都会へと移り住んだら、当然のこととして、過疎地は荒れ放題になっていくことでしょう。

これをもって、短期的『投資対効果』を重んじている人々から、拍手・喝采を浴びることでしょうが、果たしてこれで良いのでしょうか。

ちょっとした雨で、都市と都市を結んでいた道路が、落石や土砂崩れによって遮断され、大量の樹木が河へ流れ込み、川としての機能を麻痺し、自然ダムの発生、そして決壊、それによる大洪水の発生といったニュースが新聞・ラジオ・テレビを賑わすことになるでしょう。

これらは、自然発生に見えますが、予知できる必然的な災害なのです。

ここへ、予知不可能な地震や台風が重なってきた時には、未曽有の大惨事を引き起こしてしまいます。

脅かしているのではありません。

現在では上記のような危険が現実化している地域があるのです。

『投資対効果』は、あくまで長期的な目で、国家百年の計として見ていかなければならないと思います。

現在、過疎地に住んでいる人達は、一度過疎地を離れたら、再びこの地へ戻ってくるでしょうか。

私達が今、過疎地に住んでいる人達に、手厚い温かい支援をしていくことは、至極当然のことと思います。

今、偉い先生や研究員の意見である『投資対効果』に振り回されてしまい、壊れつつある大事なものが沢山あります。

『投資対効果』は間違った考えであると断言できます。

何故なら『投資対効果』は都市からだけの考えであり、経済的な利益しか考えていないからです。

つまり都市の利己的な考えなのです。

都市は田舎があるから都市として成り立っているということを忘れた考えなのです。

昨今、日本の大きな問題としてクローズアップされてきている家庭・家族の崩壊、次世代を引き継ぐ子供の躾や教育の失敗、これらが、現在の日本を暗く覆っています。

そして、過疎地の問題。

私達はこれ等と同じ軌跡を辿っていって良いのでしょうか。

過疎地が絶滅集落となり、もう取り返しがつかなくなってから大騒ぎをするのでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

20年前に過疎地である白山吉野に越してきて、初めて過疎地の問題が理解できました。

ある友人が、選挙で議員を選ぶときは人口で議員数を考えるのではなく、面積で決めるべきだと言いました。

極端な意見ではあると思いますが、これからも子々孫々まで生きて行く国土を守るということを考えれば、一聴に値すると思います。

最近は歴女や戦国武将が好きという女性が増えたとのことですが、彼女たちの人気ナンバーワンをご存知でしょうか。

直江兼続だそうです。

兜に愛の字を付けてたくらいですから、女性には人気があるのでしょう。

主君を助け、敵方にも物怖じしない態度はとても魅力的な武将ですよね。

ですが、私は織田信長です。

戦国時代に天下統一を本気で考えていたのは織田信長ただ一人だったのではないでしょうか。

他の武将はだだ領地を増やすためだけに隣国等と戦をしたに過ぎません。

織田信長だけが「天下布武」を唱えて天下統一を実行した武将でした。

女は直江兼続かもしれませんが、男は織田信長だぜ。

ワイルドだろぅ!?

今日6月2日は430年前の1582年に本能寺の変があった日ですよね。

先月18日に柄が折れてしまったKAIのケーキサーバーなのですが、大きさもちょうど良く、ステンレス部分の厚みが厚からず薄からずでしなってくれるためにとても使いやすく、しかもデザインも好きでした。

次も同じ物を使いたかった。

あれから2週間、たかだかケーキサーバー1本を探しにあっちこっちのお店へ行きました。

金沢周辺で思い当たる店は全て行きました。

が、売られていませんでした。

諦めかけていたそんな時、『あの店に行ってみようか・・・』と思い当たった店がありました。

店に入り、売り場の棚にKAIのケーキサーバーを見つけたときは・・・、

涙が・・・。

こだわりというのでしょうか、気に入った物を使いたい。

それが仕事の道具ならなおさらです。

歳を取ってますますそう思うようになりました。

『韓非子』は中国戦国時代の法家である韓非の著書で、内容は春秋・戦国時代の思想・社会の集大成と分析とも言えるものです。

韓非子は約2200年も前に書かれたにもかかわらず、あまりに菅前首相の失政・失態とぴたりと重なることに驚かされます。

秦の始皇帝も愛読したという韓非子が描く愚かで無能な「亡国の君主」の姿は、菅前首相のあり方そのものです。

《君主がせっかちで気が短く、軽率で事を起こしやすく、すぐに激怒して前後の見さかいもなくなるという場合は、その国は滅びるであろう》

韓非子はこう指摘するが、菅前首相は1980(昭和55)年の衆院初当選以前から、すでに「イラ菅」とあだ名されていました。

特に昨年3月11日の東日本大震災発生後、最初の1週間から10日間はパニック状態に陥り、周囲に怒鳴り、あたり散らしていたのがマスコミにより国民にも知られていました。

周囲の反対を押し切って東京電力福島第一原発を視察したり、午前5時半に東電本店に押しかけ社員を恫喝したりするなど、その振る舞いは常軌を逸していました。

《君主がねじけてかたくなで人と和合せず、諫言に逆らって人に勝つことを好み、国家のことを考えないで、軽率な行動で自信たっぷりという場合は、その国は滅びるであろう》

昨年の3月中旬、民主党幹部が菅前首相に自民党の歴代首相経験者を回って協力を求めるよう進言したところ、首相は「今さらおれが頭を下げるのか」とこれを拒否しました。

与野党協力の実現よりも、自身のプライドを優先させたのです。

更に、首相として当然なすべき安全保障会議開催や災害緊急事態布告などの対応を取らなかった。

《過失をおかしながら忠臣のことばを聴きいれず、一人で思ったとおりにしていると、名声を失って人の笑いものになっていく始まりである》

こうした首相の独善的で国民生活も国会運営も考慮しない姿勢に、それまで菅前首相を支えてきた閣僚や仙谷前官房副長官、民主党の岡田前幹事長らもあきれ果て、離れていきました。

もはや菅前首相は与野党双方から「裸の王様」と嘲笑され、国会でも「恥知らずな史上最低の首相」(公明党の佐藤茂樹衆院議員)といわれる始末でした。

「内閣で一致した言葉でないなら一私人の言葉だ。それは鴻毛より軽い」

海江田前経済産業相は参院予算委員会で、中国の歴史家、司馬遷の言葉を引用してこう首相を批判した。

菅前首相が閣議にも諮らず、関係閣僚との調整もせずに「脱原発宣言」を行い、批判されると「個人の考えだ」と引っ込めたいい加減さが我慢ならなかったようでした。

客観的な統治の原則として、法を何より重視した韓非子は、指導者が国を危うくする政治手法としてこう例示しています。

《第一は、規則があるのにそのなかでかってな裁量をすること、第二は、法規をはみ出してその外でかってな裁断をくだすこと、第三は、人が受けた損害を自分の利益とすること》

これも、まるで菅前首相の姿を鏡に映したかのようです。

菅前首相は法的根拠のないまま中部電力浜岡原発への停止要請を行い、担当閣僚の海江田氏が出した「安全宣言」をひっくり返して、思いつきで原発へのストレステスト(耐性検査)実施を指示しました。

また、民主党の太田和美衆院議員によると、菅前首相は震災発生直後に「これで(首相を)2年できる」と言い放ったという。

事実だとすると、まさに被災者の悲嘆と損失を食い物にしていることになる。

《君主が好んでかってな知恵をふるって法をゆがめ、時には公法のなかに私情をすりこませ、法律禁制がよく変わって、政令がたびたび出されるという場合は、その国は滅びるであろう》

菅前首相は一昨年6月の就任以降、自身の延命のために次々と新しい政策テーマを打ち出しては、言いっ放しにして投げ出した。

幸い、菅政治は昨年8月に幕を閉じました。

やはり、「挫するなかれ、折くるなかれ。神州必ず滅びざるなり」(吉田松陰)だと思ったものです。

話を枝野前官房長官にかえます。

一昨日の枝野幸男経済産業相(当時・官房長官)に対する国会事故調の聴取をネット中継で見ていたら、SPEEDI情報の公開遅れの件が追及されていました。

SPEEDI情報の公開遅れは被害を致命的に大きくしてしまいました。

官邸筋によるとこのSPEEDI情報の公開をストップしたのが当時の枝野幸男官房長官だったとのことです。

「情報はどこかで一元化して勝手に出さないように」

枝野氏が原子力安全・保安院などにこう指示した昨年3月17日のデータでは、後に全村避難を余儀なくされた福島県飯舘村で「相当な数字が出ていた」(官邸筋)。

官邸筋は、福山哲郎官房副長官(当時)が後に官邸内で「(枝野)官房長官が『情報管理を徹底しろ』という趣旨のことを言ったにしても、ちゃんと必要な情報は公開すべきではなかったか」と議論していたのを記憶しています。

これについて一昨日、枝野氏は「部局各々が一覧性のない生データをそのまま公表すると混乱するから、文科省にはデータを分かりやすく整理して、安全委にはその意味するところを評価してから公表するように指示した」という趣旨の説明をしていました。

当時、菅前首相は官庁や東電をすべて指揮下に置くことに腐心しており、この枝野氏の「勝手に出すな」という指示を受けて保安院はSPEEDI情報をぴたっと止めたのです。

つまり、枝野氏がそれを意図していたかどうかはともかく、昨年3月23日に一部公表されるまでの約1週間、SPEEDI情報がストップしていたのは枝野氏自身の指示が原因だったことが裏付けられたのです。

←驚かないで下さい。

友人が作った合成写真です。

昨日、福島第1原発に関する国会事故調が菅直人前首相から聴取を行いました。

菅前首相の行った震災後の行政を考えると私は『韓非子』を思い出すのです。

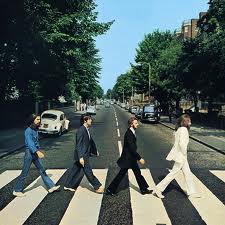

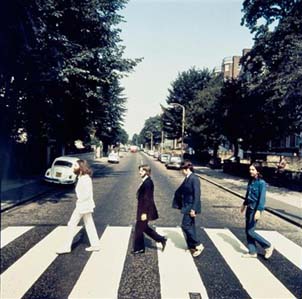

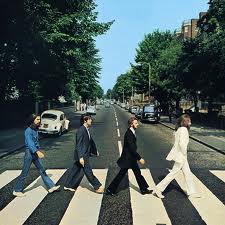

昨日のビートルズの「アビーロード」のパロディは多くあるのですが、石川県にも有名所がパロっています。

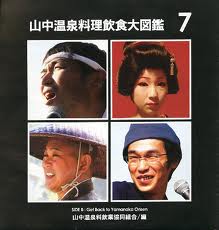

山中温泉です。

山中温泉では往年の音楽ファンならピンとくるパロディー写真をあしらった飲食店マップが話題を呼んでいるのです。

マップは、山中温泉温泉街の飲食店や喫茶店などが加盟する山中温泉料飲業協同組合発行の「山中温泉料理飲食大図鑑」です。

左上の写真は2009年版の山中温泉飲食店マップに使われたビートルズ「アビイ・ロード」をモチーフにした表紙です。

ビートルズのメンバーを山中温泉にも泊まった松尾芭蕉らに置き換え、地元の皆さんがモデルを務めたものです。

本物のようにポール・マッカートニー役は裸足ですし、背景にはフォルクスワーゲンもあります、ただし新型になっています、これもパロディですよね。

この様にコアなファンに伝わるよう、細部にまでこだわっていますね。

左下の写真は今年の物で、ビートルズの最後のアルバム「レット・イット・ビー」のパロディです。

10年前から発行しているそうですが、2008年発行の改訂版から名盤を模した写真を掲載しているそうです。

パロディを上手く使いこなしていますよね。

パロディのなかには悪ノリで、人騒がせで、エスカレートし出すと止まらなくなったものが多くあります。

どちらが本物か分からなくしたり、著作権侵害や人権侵害にさえもなることがあります。

そうなるとグロテスクに見えます。

でも、加賀温泉郷は以前に書いた「Lady Kaga」(レディー・カガ)といい、今日の山中温泉といいパロディはグッドですよね。

さて、今回の話題もこのジャケットのオークションです。

ジャケット写真とは逆向きに歩いている未使用写真(下の写真)が先頃ロンドンで競売に掛けられ、事前予想の約2倍に当たる1万6千ポンド(約202万円)で落札されたそうです。

写真は、アルバムの収録を行ったロンドンのEMIスタジオ前で69年8月に撮影されました。

実際のジャケット写真では4人が左から右に歩いているのですが、この未使用写真では右から左です。

ジャケットでは、はだしのポール・マッカートニーがサンダルを履いています。

たかだかジャケット写真ではありませんか。

なーんて言うとマニアに睨まれますね。

なんだかんだ言ってもビートルズは偉大ですよね、今でも写真一枚が日本でも話題になるのですから。

EMIスタジオの前の横断歩道をビートルズの4人が横切るショットは、 おそらく世界で最も有名なアルバム・ジャケットではないでしょうか。

ビートルズの「アビイ・ロード」(1969年)です。

このジャケットは数十年経っても何かと話題になりました。

例えば、いわゆる「ポール死亡説」の根拠の一つともなったのです。

写真でのポールは1人だけ裸足であり、左利きにもかかわらず右手にタバコを持っている、路上に駐められたフォルクスワーゲンのナンバープレートが「28IF」であるのが、もしポールが生きていれば28歳である(「28」「IF」)ことを意味している。

白いスーツで長髪にひげを蓄えたジョンは「神父」、黒いスーツを着たリンゴは「葬儀屋」、スーツ姿で裸足のポールは「死体」、デニムシャツにジーンズ姿のジョージは「墓堀人」を意味しているという理由からでした。

また後にこのワーゲンはオークションにかけられ高額で落札されましたね。

ただ、時期が悪いようです。

菌の打ち込みは、遅くても4月の終わりまでに済ませなければならないのだそうです。

もう5月の終わりですから・・・。

まぁ、キノコが出れば良しです。

来年が楽しみです。

こんな田舎に住んでいると都市に住んでいては決して出来ない生活ができます。

例えば、キノコを作ったり、ヤギを飼ったり・・・。

それが好きな人と、嫌いな人がいるでしょうが、どうやら私には田舎があっているようです。

よく、お客様から『うらやましい』と言われますが、田舎の生活は都市の生活よりも体を使います。

例えば、薪割りなどは体の節々まで痛くなります。

誰にでも出来る生活とはかぎりません。

椎茸の原木になりそうな木が手に入ったのでキノコを作ることにしました。

昨日、原木に菌を打ち込み、裏山に仮置きをしました。

原木はモチの木、ブナです。

調べてみるとモチの木はヒラタケが良さそうなので、ヒラタケの菌を打ち込み、ブナには椎茸を打ち込みました。

友人に内科の医者がいます。

自分でもヤブ医者と言っていますが、結構人気があり、医院は繁盛しています。

そんな彼がメールをくれました。

下記にコピーします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(省略)

タバコの害は医者の説で、化学的な根拠が何もない。

江戸時代には97パ-セントもタバコを吸っている人がいた。

しかし江戸時代に肺ガンが蔓延したということは聞いたことはない。

肺ガンの原因は過食と空気の汚染とストレス、そして洋式便器である。

医者もタバコを吸わない人と、吸っている人の平均寿命を比較したらどうだ!

医学的統計もないのに医者たる者が、思いつきで、何の根拠もないのにタバコはガンの原因と言うのは医者としてどうなのか。

医者にタバコを吸って何故このように健康で長生きの人がいるか、証明して欲しいものだ。

貴君の近所でもたばこを飲んでいる人が、ガンで実際に死んだ人を見聞きするか?

114才まで生きた泉千代之助さんや、100才以上生きた金さん銀さんもタバコを吸っていたが長命であった。

私の友人で二人が肺ガンであったが、一人は他の医者の言うこと聞き亡くなった、一人は藪医者の私の説明で87歳まで生きた。

病気の原因も知らない竹の子医者が、病気を治すことが出来ないのは当然である。

以前にNHKで100才の人の表彰をしていた時に、確か三遊亭古今治が司会していた時だが、100才のおばあさんが、「私は表彰を受けるために壇上に上がっている時も、タバコを吸いたいがよろしいか?」と質問すると、三遊亭古今治が「それは大丈夫だが、おばあさん、沢山タバコを吸ったら身体に悪いよ」言うと、おばあさんは「そう言って忠告してくれた医者は皆死んだよ」と言った。

この件は三遊亭古今治が別番組の中で、話しているのを、私は見た。

タバコに害があるなら、もっと彼女も若くして死んでいる。

その他に市川昆やチャ-チルもヘビ-・スモ-カ-であったが、ガンでは死んでない。

長命なのには根拠がある。

タバコを吸って、長く吐き、止める呼吸は、ヨ-ガや禅でもっとも良い呼吸法でタバコを喫煙することは、ヨ-ガの呼吸法と同じである。

息を止めることは蓄気して気『エネルギ-』の補充なるのだ。

タバコのブレンダ-(タバコのテストパイロット)は病気なった人は聞いたことはないし、若し、次から次に病気になると組合問題になるが、いまだにそのような事実を聞いたこともないのだ。

タバコを喫煙すると、吐く時に下腹部を凹ますから、下腹部の脂肪が無くなり、呼吸と一緒に体内の老廃物を出してしまうので健康によいのだ。

排泄力を増し、ガンを逆に防いでいる。

又、小食になり、肥満を防止しするのだ。

ガンになる人は、間違いなく、過食の人で、過食のために老廃物を排出が出来ないので、体内に老廃物(ゴミ)が溜まり、ガンになる。

又、他人が喫煙をした、タバコの煙を吸う被害だ、人が喫煙した煙を吸っても害がない。

煙(活性酸素)は強い殺菌作用があるから心配はない。

お寺で線香の煙をかぶり、また魚屋さんの店頭で盛んに煙を焚いているのは殺菌しているのだ。

仏壇に上げる線香は家を殺菌する先祖の英知だ。

タバコはインフルエンザやハシカの強い敵で、人間の健康の味方なのである。

タバコがガンの原因という間違った説で、医者がタバコに責任をかけるのは、ひどいことだ。

喫煙よりも『食べ過ぎに注意しょう』と言う、この方がガンを減す。

ニコチンはより殺菌力を強くしているのだ。

ニコチンの臭みがいやなら、味噌汁を飲むとよい。

昔は煙管の掃除を味噌汁でやっていった。

医者はいい加減なことを言って、ガンを増やすな。

(省略)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

喫煙者の紳士淑女の皆さんどうですか?

もっと堂々とタバコを吸って下さい。

ちなみに上記のメールに肺ガンの原因の一つが洋式便器であると書いてありますが、その理由は書かれてありませんでした。

やっぱり彼はヤブ医者なのかも・・・。

大動脈瘤の手術をしてからタバコの本数が減りました。

私は「タバコをやめる」、「禁煙する」とは絶対に言いません。

意志の弱い私ですから、タバコをやめると宣言できないのです。

今から40年程前、日本人の成人男性の喫煙率は8割と非常に高かったそうですが、その後、世界各国での様々な研究結果により喫煙による深刻な弊害が科学的に証明されるようになり、今ではタバコを吸うにも人目を避けなければならなくなりました。

林道を走っていると次から次へと新しい風景が流れて行きます。

遠くの山並みが見える見通しのよいところだったり、鬱そうと茂る森の中だったり、片側が断崖絶壁の岩場だったり・・・。

そんな中でも好きな場所があります。

小さな川なのですが、木々が作るアーチの下を石にぶつかりながら水が流れています。

大きな石がゴロゴロしており、その石には緑のビロードのような苔が付いていてとても綺麗です。

こんな所なら永遠に眠ってもいいような気にさえなります。

でも、雨が降れば増水して濁流となり倒木さえも押し流し、冬になれば数メートルの雪が積もり・・・。

とても眠ってなどいられませんよね。

実は昨日、喫茶 大工集団 欅のオープン前に、お客様に連れられて鷲走ケ岳へ行ってきました。

朝の森の中の空気は冷たくて、はりつめていますが、純粋な空気とでも言うのでしょうか、混じりけのない美味しい空気を吸ってきました。

収穫はモミジガサ、ウド、餅草、山ブドウの新芽、ワラビ等々、大漁(?)でした。

大工集団 欅がある白山吉野は田舎、僻地、過疎地です。

大工集団 欅の周りには限界集落、消滅集落まであります。

都市であっても、人口減少の問題を抱えている都市があります。

アメリカのミシガン州グランドラピッズ市もそうです。

でもグランドラピッズにはスバラシイ人達が住んでいます。

彼らはグランドラピッズの人口を増やすためにビデオを作りました。

そのビデオの出演者約5000人は全てグランドラピッズ市民なのだそうです。

そしてナント、10分ほどのビデオなのですが撮影はワンカットです。

市民が口パクしていたのはドン・マクリーンの「アメリカン・パイ」です。

観ているだけで楽しい♪

観て下さい、きっとグランドラピッズに行ってみたくなりますよ。

昨年1月21日、Newsweekは「アメリカの瀕死都市」という特集を組み、人口減少や経済の落ち込みが激しい都市トップ10を発表しました。

10位の烙印を押されたのが、人口19万人のミシガン州グランドラピッズでした。

この評価に憤慨した市民たちは、Newsweekへの正式な回答として、グランドラピッズのシティ・プロモーションビデオを作ることを決意します。

4ヶ月後の昨年の今日、5月22日、約10分の長回しで撮影された”TheGrand Rapids LipDub”は、5月26日にYouTubeにアップロードされました。

5000人以上の市民の参加、4万ドルの制作費は市内の企業などの寄付で制作されました。

現在470万アクセスを誇るこのビデオの経済効果は大きいでしょう。

しかし、もっと大きな効果は、ドン・マクリーンの「アメリカン・パイ」の歌詞と共に、音楽を忘れてはならないと思う市民の希望の醸成だったのでしょう。

瀕死のマスメディアや行政を横目に、ソーシャルメディアを味方につけた市民主導の街づくりが始まっています。

「岩戸隠れ」神話とは、弟の素戔嗚尊(すさのおのみこと)の乱暴な行為に怒り、天照大神が天の岩屋にこもると、世の中が真っ暗になり、困り果てた神々が相談して、一計を案じ、岩戸を開けて大神を外へ連れ出すと、世の中がもと通り明るくなった、という物語です。

この神話のモチーフを皆既日食としても何の不思議もありません。

計算上では古代日本の邪馬台国の時代に、日本列島で日食が2回起きた可能性があるそうです。

それは女王 卑弥呼が死亡したとされる247年と248年です。

この責任をとらされて卑弥呼が殺されたという説まであります。

ただ、特定された日食は『日本書紀』推古天皇36年3月2日(628年4月10日)が最古で、それ以前は文献がないため地球の自転速度低下により特定できないそうです。

いずれにしろ古代人にとって日食はショッキングな出来事だったんでしょうね。

なにしろ、太陽が喰われてしまうわけですから・・・。

今朝の日食をご覧になりましたか。

戦前には小学校の教科書にも載っていた『日本書紀』の神話に「岩戸隠れ」の神話があります。

今日いつも通り使っていたら、柄が折れてしまいました。

喫茶 大工集団 欅の開業から10年間、アップルパイを箱からケーキ皿に移し替えてくれました。

ステンレス部分が薄く作られており、アップルパイを取るときにしなってくれるために取りやすく、軽量で・・・・、お気に入りでした。

ピンチヒッターといして、家のケーキ・サーバーを持ってきたのですが、どおもいけません。

人間の感覚ってスゴイですよね。

使い慣れている道具に体が馴染んでいて、道具が代わると仕事がしづらいものです。

KAIのケーキ・サーバーを買ってきます。

コイツもよく働いてくれました。

KAIのケーキ・サーバーです。

今日で沖縄が祖国に復帰して四十周年です。

今日は少し長くなりますが、沖縄について書いてみます。

沖縄で一番心配されるのは、中国共産党が着々と沖縄本島を飲み込む準備を進めている、という事実です。

その準備は、思想戦・宣伝戦、法律戦そして軍備増強となって顕在化しています。

まず、中共は、特に天安門事件以来、日本を悪逆非道の国と避難を繰り返し、人民に日本への憎しみを植え付けることに成功しています。

次に、その悪の日本が、沖縄を植民地支配しているとの宣伝を始めました。

そして、つとに、「琉球共和国独立綱領」を発表し、昨年は、「中華民族琉球自治区」構想を発表したのです。

この中共のいう「琉球」とは、北から奄美、沖縄本島そして八重山諸島のことです。

つまり、驚くべし、鹿児島県の南部から全沖縄県を、中共は飲み込もうとしているのです。

この「琉球自治区」の提唱に呼応して、多数の中国人が沖縄に入っています。

さらに菅総理の時、日本政府は中国人観光客を特に沖縄に誘致するためのビザを発給し始めました。

また中共政府は、「国防動員法」を制定して海外にいる中国人、つまり、沖縄にいる中国人も政府の指令により祖国防衛の行動を起こさねばならないという義務を定めました。

軍事面においては、まず核弾頭ミサイルを我が国の主要都市に向けて実戦配備して、その命中精度の向上に努めています。

その上で、海軍力と空軍力を増強し、東シナ海から沖ノ鳥島周辺の西太平洋を「中国の海」にしつつあります。

既に、空母を就航させ、現在、沖縄本島南の海域で空母を中心とした艦隊行動演習を実施しています。

この中共の動きに対して、民主党内閣は何をしてきたのか。

中共の動きに見事に呼応したことをしてきたのではないでしょうか。

菅直人が総理の時のことは、既に指摘しました。

その前の、世界からルーピー(アホ、バカ)といわれた鳩山総理の時、普天間基地移転に関する日米合意を滅茶苦茶にして沖縄の本日にいたる混乱を造りました。

では、この鳩山・菅の次の今の野田総理はどうでしょうか。

これこそ、中共の一番喜ぶことをしているのてす。

それは無関心です。

普通の国であれば、強烈に反応する中共の軍事的示威行動に無関心なのです。

フィリピンやベトナム、さらにパラオ共和国でも断固として行っている、中共の海軍の行動に対する対抗措置としての強力な牽制を一切していません。

つまり、野田総理はこの大切な時に、消費税値上げに熱中して国家のことを顧みず、領土領海防衛に無関心を貫き、中共を喜ばせているのです。

私は沖縄に関する出来事があるとwebで沖縄の2大新聞である「琉球新報」と「沖縄タイムス」を読みます。

沖縄の考えや意見を知りたくて読むのですが・・・。

この「琉球新報」と「沖縄タイムス」はとんでもなく不思議な新聞なのです。

選りに選って日本に脅威を及ぼし続ける中国を身内とする倒錯感情を育むのに一役も二役も買っているのが、沖縄のメディア、とりわけ現地の二大紙、「琉球新報」と「沖縄タイムス」の報道には大きな疑問をもってしまいます。

最近のおかしな事例を見てみよう。

北朝鮮の金正恩政権は4月13日、人工衛星と称して弾道ミサイルを打ち上げた。

結果は惨めな失敗でしたが、自衛隊は国防の責務を果たすために防御態勢を敷きました。

北朝鮮が発表した発射計画では弾道ミサイルは沖縄方向に飛ぶことになっていたために、万が一の迎撃の必要性に備えて自衛隊は地対空誘導弾(PAC3)を初めて沖縄県に運び込んだのです。

これを「琉球新報」は4月5日の社説で非難しました。

「ミサイル防衛の運用部隊など、自衛官約900人も沖縄入りし、きなくささが立ち込めている。PAC3を積んだ濃緑の大型自衛隊車両の列と観光客が乗るレンタカーが、道路を並走する光景を目にした県民の多くが、穏やかでない感情を抱いたことだろう」

きなくささの原因は自衛隊のPAC3ではなく、北朝鮮のミサイル発射予告ゆえである。

原因と結果を区別せずに社説子はさらにこう書いた。

「日米は、北朝鮮に影響力がある中国、ロシアと緊密な連携を取り、外交圧力を一層強め、発射を思いとどまらせるべきだ」

外交圧力で北朝鮮の軍事優先政策を転換させる努力は長年、続けられてきた。

だが、中国とロシアはおよそいつも北朝鮮の側に立ってその蛮行をかばう。

北朝鮮が韓国の哨戒艦天安を撃沈したときも、延坪島を砲撃したときも、中露が国連安全保障理事会における北朝鮮非難の決議を妨げ、骨抜きにした。

北朝鮮がここまで好き放題出来るのは、中露、とりわけ中国が陰に陽に支援を続けるからです。

従って、中露の協力を求めるのは大事だが、「琉球新報」社説子の主張する手法では北朝鮮を抑制することは出来ない。

だからこそ、敵基地攻撃をしない日本にとって、なによりも必要なのは防御態勢を築くことです。

にも拘らず、社説子はこう苦言を呈した。

「軍事優先色が濃い対応は、沖縄社会にとってマイナス面が多いことを、防衛省は深く自覚してもらいたい」

一体何が脅威で何が敵だと心得ているのか。

自衛隊は沖縄を守るべく出かけていったのです。

軍事的脅威から国民を守るのが自衛隊の責務で、そのためのPAC3なのです。

琉球新報はこうした物事の大前提を軽視して、専ら自衛隊に対する拒否感情を強調する。

これでは読者の知的思考は妨げられ、世論は感情に流されがちになるでしょう。

自衛隊を派遣した政府の努力と自衛隊の働きを全く評価せず、自衛隊に対する徹底的な忌避の姿勢を貫くのはなにゆえなのでしょうか。

この問いを解くのに、産経新聞那覇支局長の宮本雅史氏の『報道されない沖縄』(角川学芸出版)がよいガイドとなってくれます。

氏は、沖縄の複雑さを丁寧に取材し、沖縄がいまのように心理的に捻れに捻れてしまう前の姿から描いています。

戦後米軍の統治下で祖国復帰運動の先頭に立ったのは教職員会だったという。

同会は日の丸を復帰運動のシンボルとして掲げ、祖国日本への熱い想いを子どもたちに教えた。

徹頭徹尾反日的な現在の沖縄県教職員組合(沖教組)からは想像出来ない教職員の集まりが教職員会だったのです。

しかし、同会は本土に吹き荒れた安保闘争の延長線上で変質した。

県外から続々と沖縄入りした反体制派の活動家、学者、マスコミが、教職員会の親日本路線を換骨奪胎していったのです。

宮本氏はそのプロセスを見事に描いている。

祖国日本への熱い想いで団結していた教職員会が事実上乗っ取られて沖教組となり、沖教組は沖縄の本土復帰を経て日教組に加盟。

以降、彼らは反米軍基地闘争や反日運動に走り、子どもたちには反日教育を徹底し始めた。

復帰から40年、その間の反日教育の結果、沖縄は、「アメリカよりましだと思ったから日本に復帰した。復帰するのは中国でもよかった」「沖縄は常に被害者。大和(日本)がすべての責任をとるのは当たり前」と公言する教職員やメディアの人間を輩出するに至ったのです。

政治闘争の場と化した沖縄でメディアの果たす役割は非常に大きい。

宮本氏は沖縄のメディアの偏向を鋭く突き、決して全員の思いではない反基地闘争が恰も平均的沖縄の人々の思いであるかのように報じる沖縄メディアの手法を明らかにしてみせました。

普天間問題についての恣意的な報道を分析したそのくだりは圧巻です。

普天間飛行場の移転先とされた名護市についても、氏は綿密な取材を重ねている。

名護市は反対派の稲嶺進氏が市長となり、辺野古への受け入れ拒否を表明しているが、肝心の辺野古の人々は実は多くが受け入れ賛成なのです。

地元のメディアはそのことをよく知っているはずだ。

しかし、彼らの報道が反基地路線であるために、その路線に合わない意見は無視するのです。

一方、全国紙の記者は、那覇や名護市の取材はしても、もう少し足をのばして、辺野古地区を訪れることは少ない。

政府から派遣される官僚も政治家も多くは名護市止まりだそうです。

飛行場を受け入れてもよいという本当の地元の意見は、こうして無視されてきました。

宮本氏の取材によって、これまで報じられてこなかった地元の中の地元の受け入れ賛成の声が存分に伝えられています。

それにしても氏が抉り出した沖縄経済に占める基地関係のおカネの実相は凄まじい。

沖縄を腫れ物に触るように特別扱いし、国防の意味を説きもせず、すべてをカネで決着してきた年来の政治は、与える側にも与えられる側にも、沖縄問題に携わる人すべてに精神の卑しさを植えつけたと言えます。

私にも沖縄県人・沖縄出身の友人はたくさんいます。

彼らと沖縄を話すときに言葉を選んでいる自分に気づきます。

それほど沖縄は難しい。

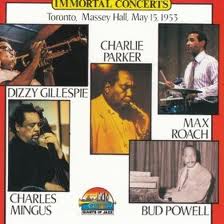

1953年の今日、カナダのトロントで、まさに「The Quintet」というグループ名を付けても誰からも文句が出ない、

デイジー・ガレスピー(Dizzy Gillespie)、

チャーリー・パーカー(Charlie Parker)、

バド・パウエル(Bud Powell)、

チャーリー・ミンガス(Charles Mingus)

マックス・ローチ(Max Roach)

という5巨頭が一堂に会したギグを収録した名盤、「ジャズ・アット・マッセイ・ホール」が録音されました。。

これは今でも考えられない顔ぶれです。

よくこの5人が集まったものだと不思議でなりません。

録音された1953年という年は、ジャズの歴史上それほど重要な年ではありません。

1940年代に盛り上がったビ・バップのブームは一段落した感じで、マイルス・デイヴィスやクリフォード・ブラウン、アート・ブレイキーらがハード・バップと呼ばれる新たなジャズ・スタイルへの挑戦を開始するのは、1954年以降のこととなっています。

したがって、この年はジャズの歴史上、これといった重要作がなかった年とも言えるのかもしれません。

しかし、そんなエアポケットのような年だからこそ生まれた貴重な作品もあるのです。

それがこの「ジャズ・アット・マッセイ・ホール」です。

このレコードには逸話が多くあります。

これだけの超大物5人が揃ってのコンサートなのに、2500人収容の会場の席を埋めたのは、わずか700人の観客でした。

と言っても、それにはもちろん理由がありました。

この日、同じ時間帯にボクシングの世界ヘビー級タイトル・マッチが行われていたのです。

当時のボクシング、世界ヘビー級選手権と言えば、スポーツだけでなく、あらゆるイベントの中でも野球のワールドシリーズに匹敵する数少ない存在でした。

それも、この時の試合は伝説的世界チャンピオン、ロッキー・マルシアノがジャージー・ジョウ・ウォルコットと闘うというものでした。

当時、舞台に上がっていたディジー・ガレスピーですら、演奏の途中にステージを降りて試合のテレビ中継を見ていたというのですから、・・・。

そんなわけで、このコンサートは始まる前から赤字になることが明らかでした。

そのため、チャーリー・パーカーは主催者に掛け合いに行き、なんとか出演料を払うという約束を取り付けてきましたが、モチベーションが低くなるのは当然のことでした。

他にも悪い条件がありました。

チャーリー・パーカーは、やっと麻薬をやめられたものの、そのぶん酒に溺れるようになっていました。

そして、もともと犬猿の仲として有名だったディジー・ガレスピーとの関係も最悪の状態でした。

二人はライブの間にも、観客を前に皮肉を言い合い、口げんかをしていたと言います。

さらに悪いのはピアニストのバド・パウエルでした。

彼は麻薬中毒からきた精神障害のため、この年の2月までロングアイランドの精神病院に入院しており、まだ退院してきたばかりでした。

そして、彼もまた精神的なよりどころを酒に求めるようになっており、休憩時間になると彼は会場向かえのバーに行ってしまい、主催者が見つけるまでそこで飲み続けていたそうです。

チャーリー・パーカーは、この2年後には亡くなっており、バド・パウエルとともに人生の下り坂を転げ落ちようとしていた時期でした。

しかし、良い面ももちろんありました。

それは、喧嘩腰だろうと酒浸りだろうと、ジャズの歴史を代表する5人の超大物がステージ上にずらりとそろったということです。

モダン・ジャズの基礎を築いたともいえるバードこと、チャーリー・パーカー。

同じくビ・バップ時代のピアニストとしては、セロニアス・モンク以上の重要人物、バド・パウエル。

あのマイルス・デイビスも、この世でこの二人だけは「類い希なるミュージシャン」であると別格扱いしていたと言います。

さらにバップのオピニオン・リーダー的存在として活躍したディジー・ガレスピー。

彼とバードの犬猿の仲は、ジャズ界でも有名ですが、この日の二人は、それを楽器によるバトルに持ち込むことで、かえって強烈な演奏を生み出すことになりました。

そして、バド・パウエル、チャーリー・パーカーらのバックを務め、40年代にもっとも活躍したと言えるドラマーのマックス・ローチ。

最後に、もう一人唯一これからの存在だった若者チャーリー・ミンガス。

彼はこの後ジャズ界を背負って立つ存在になります。

実に、この5人が舞台上にそろったのは、歴史上唯一この時一度きりでした。

まさに一期一会。

メンバーもまたこの初めての機会に大いに燃えたのかもしれません。

彼らはそれぞれが自らの能力を最大限に発揮し、数々の悪条件が嘘のように素晴らしい演奏を展開してみせたのです。

「いいか!若いの。俺たちゃ、酔っていようが、喧嘩していようが、客が少なかろうが、その気になりゃあ、この程度の音は簡単に出せるのよ!」とバードがチャーリー・ミンガスに言った、かどうはわかりませんが・・・。

考えてみると、こうした一期一会の機会に燃え上がることこそ、ジャム・セッションから生まれたジャズという新しい音楽にとって、最大の魅力なのかもしれません。

もうひとつ幸いだったことがあります。

それはこのライブが最初からライブ・アルバムとして発表するために録音されていたということです。

メンバー内唯一の若手ミュージシャン、チャーリー・ミンガス(当時31歳)は、この豪華メンバーの共演を記録するチャンスを逃がすてはないと、ライブ・アルバムとして発表するための録音準備をしていました。

そして、自らの作ったレーベルdbutから発売しようと計画していたのです。

(実際には販売ルートを確保することが困難だったため、プレスティッジにその販売を任せることになりますが・・・)

こうして、彼のこの先見の明のおかげで、このアルバムが世に出ることになりました。

1953年と言えば、すでに60年近く前になります。

バップの大物たちが最初で最後の対決をした貴重な演奏は、バップとハード・バップの谷間、多くの人々がテレビでボクシングのヘビー級タイトル・マッチが行われている間に秘かに行われていたのです。

バップの時代はこうして多くの人々に知られることなく静かに終わりを向かえ、いよいよマイルス・デイビスやジョン・コルトレーンを中心とする新しいジャズの時代が始まることになるのです。

大学3年の時に先輩から1枚のレコードをもらいました。

当時の貧乏学生が1枚のレコードを買う決心をするのは相当なものでした。

それだけレコードは高価だったのです。

それなのに先輩はこのレコードを「もう1枚あるから、あげるよ」とくれたのです。

それは「ジャズ・アット・マッセイ・ホール (Jazz At Massey Hall)」でした。

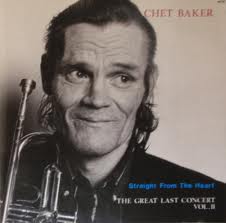

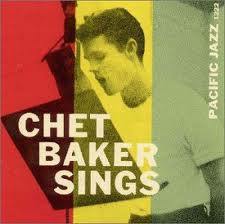

チェット・ベイカーは1950年代半ばには時代の寵児とも目されて、マイルス・デイヴィスをも凌ぐ人気を誇っていました。

何しろご覧のようにハンサムで女性には大もてでした。

しかも、彼の甘く透きとおるようなソフトな声は女性の心を蕩かしました。

しかし、1950年代後半からドラッグ絡みのトラブルに巻き込まれ、米国のみならず海外公演先のイタリアでも逮捕されています。

ドラッグが原因の喧嘩に巻込まれてトランペッターには命の次に大切な前歯を折られてしまい、演奏活動の休業を余儀なくされ、ジャズシーンから遠ざかっていたために、顔の変化が分かりませんでした。

ある時期から欧州に移住してしまい、祖国アメリカには楽旅と録音のためにしか帰国しなかったこの人は、結局悪癖が一生抜けきらなかったようです。

そんな彼ですから、アムステルダムのホテル2階の窓からの転落死という事故についても、色々と噂があるようです。

しかし、この人は本当のプロミュージシャンでした。

悪癖であるドラッグと手を切れずにいても、芸が荒れる様子が全くなく、自己の録音及び他の人の録音での助っ人においても、高い質を保ちちつづけたどころか、余人を以って代えがたい独特のジャズを聴かせてくれました。

1988年のこの日、プロミュージシャンであったチェット・ベイカーがオランダのアムステルダムで客死しました。

20年ほど前にレコード店に行き1枚のレコードジャケットを見て驚きました。

それはチェット・ベイカー(Chet Baker)の「マイ・フェバリット・ソングス(My Favourite Songs)」でした。

私が知っていたチェット・ベイカーはハンサムな好青年でした。

それが・・・。

上の写真は1954年に録音された「チェット・ベイカー・スイングス」です。

下の写真は1988年に録音された「マイ・フェバリット・ソングス」です。

・・・どうです、如何に34年の年月が流れていても顔が余りにも違います。

同一人物とは思えませんでした。

| 2012年5月12日 |

故國田かなゑさんが50年ほど前に自宅裏の斜面に植えた1株の芝桜が、株分けして広がったそうです。

10年前にかなゑさんは亡くなりましが、約3000平方メートルの花畑にはピンクや薄紫、白など色鮮やかな花が咲き誇り、まるでお花のじゅうたんのようでした。

平成4年に「農林水産大臣賞」、平成8年には「内閣総理大臣賞」を受賞したそうです。

今は、ご家族や住民有志が「花咲かばあちゃん」として親しまれたかなゑさんの志を継ぎ、草取りなどの手入れして花畑を維持しているとのことです。

以前は草取りだけで十日以上もかかっていたと聞き、手を掛けてこられた苦労がしのばれます。

その甲斐があり、今ではこの様な綺麗な花畑となり、私達に感動を与えて貰っていることに感謝です。

かなゑさんの長女の洋子さんが案内役をしておいでました。

「今年も美しく咲き、大勢に見てもらえ、母も喜んでいるはずです」と話しておいでました。

入場料は無料でした。

どうです、綺麗なお花畑でしょう。

岐阜県郡上市明宝にある「國田家の芝桜」です。

友人から見事な芝桜の話を聞き行ってきました。

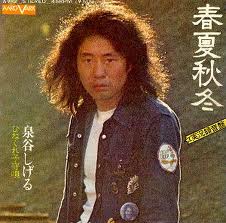

私が泉谷しげるを初めて見たのはもう40年も前になります。

チケットは当日売りだけで、ナント99円でした。

今では信じられないことですね。

信じられないと言えば、泉谷しげるがフォークシンガーであったとは若い人達には信じられないかもしれません。

今ではイイ役者になっていますね。

それでもライブでも歌っています。

彼はテレビでの歯に衣を着せぬ言動はおなじみですが、これがライブになるとさらにパワーアップします。

暴言は当たり前、観客に水をかけたり唾を飛ばしたりと、悪ガキがそのまま大人になったような泉谷ですが、それが根っからの悪ガキではなくて、多分に照れを含んでいるのがはっきり分かるところが、若い女性からも「カワイイ!」と好かれる理由なのでしょう。

実際、奥尻島や阪神大震災、昨年の東日本震災の被災者救済を訴えるライブなど、ボランティア活動を積極的に行っている心の温かい人なのです。

ただし、その発露の仕方は素直ではないのですが・・・。

「お前ら募金しろ!」というフレーズで、ゲリラライヴを日本各地で敢行するのです。

しかもそのライブは震災地ではなく、全国で行うのです。

彼の場合は震災地で被災者を激励するライブではなく、他県で募金を集めるライブなのです。

そんな泉谷しげるのデビューのきっかけも、人助けのつもりが瓢箪から駒という、彼らしいものでした。

面白いのでご紹介します。

高校中退後さまざまな職を転々としながらフォーク喫茶で歌っていた泉谷は、後にRCサクセションに加入する仲井戸麗市率いるフォーク・デュオの古井戸に出会い、彼らにホレ込んでマネージャーを買って出ます。

ところが古井戸のプロモーション用カセットに入っていた泉谷の歌をレコード会社が気に入り、結果的に1971年、彼は古井戸より先にデビューすることになってしまったのでした。

そして72年の名曲「春夏秋冬」でフォーク界のスターとなった泉谷は、徐々にロック/パンク色を強めたサウンドに移行し、「眠れない夜」「黒いカバン」「長い友との始まりに」といったヒット曲で、フォークの枠には収まらないその個性をいかんなく発揮していったのです。

「気は真面目なオッサン」、「あいつはシャイだから」、「日本一のテレ屋」、「ワルになりきれない男」、「歌と共に生きている男」等々、いろいろ言われますが、泉谷は誉められることを「イメージダウンになる」と嫌っているそうです。

泉谷しげるの「春夏秋冬」は彼らしい曲であり、その時代の曲でしたね。

憎まれっ子世にはばかる・・・、まさに泉谷しげるにぴったりの言葉です。

今日5月11日は泉谷しげるの誕生日なのだそうです。

今では若い人達に泉谷しげるは俳優と思われているでしょうが、フォークシンガーでした。

いや、過去形にしてはいけませんね、今でも震災の被災者救済ゲリラライヴを日本各地で「お前ら募金しろ!」というフレーズで行っています。

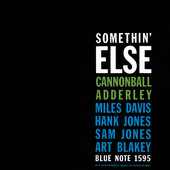

この時期、マイルス・デイビスは諸事不如意で困窮していました。

1952年当時、マイルス・デイヴィスは麻薬中毒の為レコーディングがままならなかったのです。

それを察して、ブルーノートのアルフレッド・ライオン(Alfred Lion)社長は彼をサポートし、支援の手を差し伸べてくれました。

後になってもマイルスはアルフレッド・ライオンに恩義を感じ続けたようです。

1955年にマイルスはコロムビア・レコードと契約をしました。

その為にブルーノートでマイルス名義のアルバムが出せなかったので、キャノンボールをリーダーに据えることにより、デイヴィス統治の下、レコーディングを進めていったのです。

このアルバムが、下の7日に書いた人気盤である「サムシング・エルス(Somethin' Else)」でした。

「サムシング・エルス」はブルーノートのドル箱盤となりました。

ハード・バップに見なされる「サムシング・エルス」が何故ドル箱となったか・・・。

その人気は、ジャズのスタンダード中のスタンダードとされる「枯葉 (Autumn Leaves)」をシャンソンの世界からジャズへ持ってきたアルバム、とうことでしょう。

尚、デイヴィスとアダレイのコラボレーションはマイルスの1959年のアルバム「カインド・オブ・ブルー」まで続きました。

マイルス・デイビスは一枚看板になってからも、ブルーノートには色々と気を使い続けています。

黒人であり、ドライな人であったというマイルスにも義理と人情があったのでしょうね。

そうでなければ次々と若手のミュージシャンの発掘はできなかったでしょう。

1952年の5月9日、マイルス・デイビス(Miles Davis)がブルーノート・レーベルへの初吹込みを行いました。

これらの曲は後の録音と合冊されて、今は「Vol.1/ 2」として入手できます。

収録された演奏はどれを取ってみても、ハードバップの夜明けに参集した若手ジャズメンの熱気に満ち溢れています。

CDのジャケットが小さいと文頭に書きましたが、これがレコードのように大きいと収納に困ります。

レコードは大きかったのですが、厚みは3㎜しかありませんでした。

それでも増えるレコードの収納に困りました。

CDのプラケースの厚みは10㎜あります、もしこれがレコードの大きさだったら収納は大変です。

だからレコードと同じ大きさのLD(レーザーディスク)は無くなりました。

小さいCDですが、それでも増え続けますから収納に困るんですよね。

プラケースをもっと薄い物にしてもらえないものでしょうか。

それと、2枚組のケースはもっともっと薄くできます。

レコード会社さん、CDケースを薄くしてくださーい。

(CDを作っていてもレコード会社なんですよね)

16

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

わたしは音楽ソフトがレコードからCDになって最も残念なのはジャケットの大きさです。

レコードジャケットの縦横31.5㎝の大きさは、それを壁などに飾ることが出来る大きさでした。

それがCDの縦10.7㎝、横12㎝の大きさでは、ジャケットデザイナーも創作意欲が無くなったのか、はたまたその大きさでは芸術としての表現が出来ないのか、デザインで面白い物が無くなりました。

そんな中でレコードをCD化したものが多く売られています。

いじらしいことに、ジャケットデザインはレコードと同じ物が使われています。

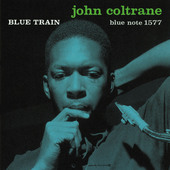

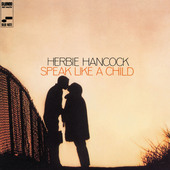

ジャケットのデザインがすばらしいことでも定評があるレーベルはブルーノートですが、ジャケットの人気投票を実施し、その結果が発表されました。

そりゃあ、1位は皆さんの予想通り、ソニー・クラークのクール・ストラッティン(Cool Struttin' )でした。

2位以下は下記の通りです。

1.『クール・ストラッティン』ソニー・クラーク

2.『スピーク・ライク・ア・チャイルド』ハービー・ハンコック

3.『サムシン・エルス』キャノンボール・アダレイ&マイルス・デイヴィス

4.『ブルー・トレイン』ジョン・コルトレーン

5.『ブローイン・ザ・ブルース・アウェイ』ホレス・シルヴァー

6.『ゴールデン・サークルのオーネット・コールマンVol.1』

7.『ミッドナイト・ブルー』ケニー・バレル

8.『処女航海』ハービー・ハンコック

9.『ソニー・クラーク・トリオ』

10.『トゥルー・ブルー』ティナ・ブルックス

これを見ているとみなさんお堅いところを押さえておいでます。

10位の『トゥルー・ブルー』はお若い方からの投票が多かったのではないでしょうか。

私は16位の『ソニー・ロリンズVol.2』(一番下の写真)はジャズらしくて、構成もコントラストも見事なジャケットだと思うのですがね。

ジャケットの人気投票は、そもそもサウンドのみならずジャケット・デザインのクオリティの高さでも多くのファンを魅了してきたブルーノートならではの企画です。

ひとまず作品を手に取れば、思わず買いたくなるスタイリッシュなデザインは、まさにジャケ買いの宝庫でもある。

ニューヨーク7番街235番地の雑居ビルの1室でブルーノート・レーベルが産声をあげたのは1939年の初春のことでした。

小さなレーベルは、しかし優れた新人を次々と発掘して50~60年代のモダン・ジャズ黄金期を自らの手で創出していくことになります。

ブルーノートが残した遺産は「音」だけではありません。

ジャケット・デザインも信じがたいほど素晴らしかった。

とくに50年代の、モノクロ写真に単色の色をかぶせ、2色程度でデザインしたジャケットは、ジャズのレコード・デザインのひとつの定型を作ったといえるでしょう。

そんなブルーノートのジャケット・デザインは、サンフランシスコのchronicle booksから出版された作品集で堪能することができます。

そうなんです、レコードジャケットが本になっているのです。

とりあえずここではブルーノートの音のことよりも、ジャケットデザインについて書きます。

それにはまず創立者アルフレッド・ライオンについて語る必要があります。

ライオンは1908年にベルリンに生まれました。

16歳のとき、ベルリン巡業にきたアメリカのサム・ウッディング楽団を聴いてジャズにのめり込み、37年ナチスの支配を逃れてアメリカに亡命すると、そこで生来のジャズ狂ぶりを活かしてブルーノートを発足させました。

同レーベルのジャケット・フォトで知られるフランク・ウルフもベルリン生まれでライオンとは幼なじみで、一緒によくベルリンのジャズ・クラブに行った仲でした。

そして彼も亡命し、ブルーノートのジャケ写真を撮りながらレーベルの管理部門の責任者となったのです。

創立メンバーがドイツ出身ということはブルーノート・デザインに大きな意味を持ちました。

彼らがベルリンから米国に持ち込んだのは、モダン・デザインの礎ともなったワイマール時代のデザイン学校「バウハウス」流のモダニズム美学だったのです。

もっとも最初からアメリカでそんな研ぎ澄まされたモダニズム・デザインに出会えたわけではありません。

1954年、リード・マイルスという青年がデザイン画をライオンのもとに持ち込み、それをライオンが気に入ったことにより、ブルーノートの神話的デザインは胚胎したのです。

以降、50年代から60年代前半のほとんどのジャケット・デザイン(1500~4000番台前半)はウルフの写真とマイルスのデザインに委ねられました。

そしてブルーノート黄金期のデザインやタイポグラフィは、まさにバウハウス的モダニズム・デザインで構成されてゆくことになったのです。

それはライオンとウルフの出自に由来したとしかいいようがありません。

そして彼女たちのもう一つの口癖が「優しい人」です。

30年以上前の女子大生にどのような男性を好むのかと質問すると、決まったように「男らしい人」という返事が戻ってきたはずです。

ところが、このところの女子大生のほぼ全員が「優しい人」と答える。

以前は「優しい男」といえば、「優男」(やさおとこ)といって、軽蔑されたものでした。

つまり、頼りがいない、柔弱な男をいったのです。

女の機嫌をとる男は、「女誑」(おんなたらし)が多かった。

薬局へ行くと、男性用の化粧品が並んでいます。

以前は男が化粧品を使うなんて考えられなかった。

このごろの男性は着せ替え人形のように、べべ(幼児語で着る物)を買い求める。

男が男の魅力を失なった。

日本から男がいなくなったようです。

これでは、少子化が進むのは当り前のことです。

女は機嫌をとるものではなく、男についてくるものだ。

・・・なんて書くと批難されるでしょうが、そんな強い男がいなくなった。

男女平等は当たり前ですが、男は男らしく、女は女らしく、は間違っていないはずです。

少子化が急速に進んでいるために、日本が力を失うようになっていますが、もう1つの大きな要因が、この40年あまり似非教育を、働くことの上に置いてきたためです。

猫も杓子も、大学にゆく。

大学を卒業しないと、肩身が狭い。

それよりも働くことの尊さを、中心に据えた社会をつくるべきです。

中学、高校を出たら、すぐに働く若者をこぞって称えましょう。

青年が額に汗して一所懸命に働く姿は、美しい。

乙女たちはその崇高な姿に胸をときめかせて、憧れるようになるのでは・・・。

この国をつくってきたのは、男らしい男と、働くことに生き甲斐を求める男だちでした。

その影で男を支えたのは賢い女達でした。

福沢諭吉、大隈重信、東郷平八郎、小村寿太郎、後藤新平と、明治の日本を築いてくれた偉材を、生年順に思いつくままにあげても、傑出した日本人をつくったのは、日本の母たちによる躾でした。

人類史に光を放った日本を産んだ、これらの母たちは誰一人として、中学校にも行かなかった。

偉材は世界一の母がその母たちの訓育によって育てられたのです。

躾を重んじることによってのみ、祖国日本が再生出来るのではないでしょうか。

今日はこどもの日。

男の子には男の子の躾、女の子には女の子の躾。

今日はこどもの日。

昨夜、テレビのスイッチを入れると、お決まりのタレントが集まって話をしている番組でした。

若い女性タレントは何を見ても「カワイイー」、「カワイイー」で、バカの一つ覚えよりもわけが悪い。

満開の桜を見て「カワイイー」と言うのはまだ許せるが、四国大橋を見て「カワイイー」とはどうしても理解できない。

彼女たちが使う「カワイイー」は決して「可愛い」とは書けません。

そんな新聞記事を読んでいたら、

「日本のパスポートが一番高値で売れるらしい」

以前に友人からこんな話を聞かされたことを思い出しました。

勿論パスポートを売ることは犯罪行為であり、許されるものではありません。

しかし海外で窃盗に遭うなどして身包みを剥がされて無一文になった場合、もし手元にパスポートがあれば、それを売って帰国資金を得る方法があると言うのです。

私はパスポートを売却して現金を得るという発想そのものよりも、むしろ200以上存在する国の中で、日本のパスポートが一番高い値段が付くという点に興味を持ちました。

なぜ日本のパスポートは高いのか、その答えは「使い勝手が良い」、この一言に尽きるのだそうです。

つまり、日本のパスポートは世界中で発行されているパスポートの中で最も多くの国に入国でき、しかも入国条件も最も待遇される「最強のパスポート」なのだそうです。

これは奇跡的と言もいえるほど凄いことです。

全ての国と地域で有効なパスポートを発行している国などそうあるものではありません。

また誰でも申請すれば簡単に「最強のパスポート」を手にできるのは日本だけだと断言できます。

そもそもパスポートを簡単に発行してくれない国が世界の大半を占めているのを大半の日本人は知りません。

そしてパスポートの使い勝手を左右するのは、パスポートを発行する国の経済力は勿論のこと、外国との仲の良さこそ重要な要素なのです。

つまり、相手国との関係が良好な場合に限り、良い条件で入国が許可されるのであり、パスポートの使い勝手は、発行国がどれだけ多くの国と友好的な関係を築き上げているか、これにかかっているのです。

つまり、日本という国は、国民が申請すれば誰でも「最強のパスポート」を手にすることができる奇跡の国なのです。

そして最強の条件を全て満たしている日本のパスポートが最も使い勝手が良いのは当然の成り行きです。

したがって日本のパスポートが一番高い値段が付くことに何ら不思議は無いのです。

まさにパスポートの値段こそが、その国の外交成果の点数であるという事実に、今我々は気付かなくてはいけません。

多くの日本人は、日本の外交は三流だと思っているでしょう。

しかし、日本は明治維新以来、外交の達人であり、長年の外交の積み重ねが日本のパスポートを「最強のパスポート」たらしめているのであり、日本は外交大国であった・・・・のです。

「であった」と書いたのは、小泉首相がイラク戦争を支持する声明を発表するまでのことです。

一方、アメリカの外交の結果は同時多発テロでした。

911テロの原因をアメリカ外交の失敗に求めるべきであることは明白です。

アメリカは「恨みの根」が存在していることを知りつつ、それを放置していました。

アメリカ、ロシア、中国、台湾、アラブ、パレスチナ、イスラエルと同時に仲良くしている奇跡の国は日本ただ一国です。

それは湾岸戦争でお金だけを渡した、侘び寂外交の結果です。

これからも「YES」とも「NO」とも言わない日本であるべきなのです。

イギリスのBBCのワールドサービスの調査結果に興味を持ちそのリンクを見てみると、日本人の自国認識と世界の日本認識に明確なコントラストがあることに大きな驚きを覚えました。

2005年以降、BBCが世界の34カ国を対象に「世界への貢献」(influence)という観点から主として肯定的か否定的かという調査を毎年行っています。

その結果、日本は6年連続で肯定評価を最も多く集める国となっているのです。

日本に対する肯定的評価が特に高いのは、ケニヤ(78%)、イスラエル(75%)、インドネシア(74%)、米国(70%)、英国(70%)、フィリピン(70%)、オーストラリア(70%)の順で続き、平均では56%の肯定的評価を得て、ドイツと並ぶ高評価を得ています。

特に欧州においては英国の70%を筆頭にすべての国が日本を肯定的に評価しています。

日本の評価の足を引っ張ったのは、中国の55%、韓国の37%というマイナス評価が大きい(中国の対日肯定評価は30%、韓国の肯定評価は37%)国があったことです。

隣国からの評価が低いことの理由は様々なのでしょうが、歴史的な経緯に基づく反日教育の影響があることは容易に予想できます。

ゴールデン・ウィーク、いいですねー、うらやましい。

喫茶 大工集団 欅は今日もオープンしています。

ゴールデン・ウィーク・・・。

JTBがまとめたゴールデンウィークに海外に出かける日本人は前年に比べ4・8%多い56・3万人で、過去最高だった2000年に次ぐ水準となる見通しなのだそうです。

うらやましぃー。

| 2012年4月27日-2 |

2002年の4月27日に喫茶 大工集団 欅は開業しました。

お陰様で丸10年が過ぎました。

これも当店へ足を運んで頂いた皆様のおかげと感謝致しております。

今後とも宜しくお引き立て下さい。

コーヒー・フロート

いよいよ今日から始まりましたね。

ゴールデン・ウィークです。

普通のお勤めの人ならば、5月1日と2日に休暇を取れば、連続9日間のお休みとなります。

イイですねー、羨ましい。

喫茶店をしていると、皆さんがお休みの時に働かなくてはならないんですよねー。

ですから、イベントがある土・日曜は必ず店を開けなければなりません。

その為に、彼方此方で開かれるイベントやお祭りには参加できません。

因果な商売です。

さぁ、商売・商売。

今日からアイスコーヒーを作り始めました。

デッキにも椅子とテーブルを出しました。

喫茶 大工集団 欅は完全に春になりました。

私はクラッシックはあまり聴かないのですが、東京クヮルテットのベートーヴェン弦楽四重は良かったですね。

その東京クヮルテットが来年6月に解散し、約44年にわたる演奏の歴史に幕を閉じることになったのです。

昨年11月に第2バイオリンの池田菊衛さんとビオラの磯村和英さんが来年6月の退団を表明していました。

二人に代わる新メンバーは今年の秋に発表される予定でしたが、第1ヴァイオリン奏者のマーティン・ビーヴァーさんと、チェロ奏者のクライヴ・グリーンスミスさんの熟考の結果、東京クヮルテットは2013年6月をもってその歴史を終えることになったのだそうです。

創設メンバーのビオラの磯村さんは「東京クヮルテットの44年間は情熱と刺激に満ちた日々でした。数々の素晴らしい室内楽の名曲を永遠に演奏し続けられると思ってきましたが、つい最近になってそれはちょっと無理なんだと気がつきました。世界中を飛び回って演奏することがだんだん辛くなってきたのです」とコメントされました。

磯村さんは現在66歳です。

よくここまで世界の第一線で活躍されたと拍手を贈りたい。

また第2バイオリンの池田さんは、「東京クヮルテットに入り37年間に亘って支え続けて下さった仲間やお客様に心から感謝致します。室内楽は私の喜びであり、これからは演奏活動と後進の指導に残りの人生を捧げられたらと思っています」と語っている。

池田さんは現在64歳です。

第1バイオリンのマーティン・ビーバーさんは「優雅に幕を引くことの方が東京クヮルテットにふさわしいと考えた」としている。

東京クヮルテットは1969年、米ニューヨークのジュリアード音楽院の日本人演奏家4人で結成されました。

以後、メンバーが交代しながら、世界各地で演奏を続けてきました。

結成当時のメンバーで残っているのは磯村さんだけです。

受賞歴はすごく、ミュンヘン国際音楽コンクールやコールマン・コンクールなどで優勝し、モントルー・ディスク大賞グランプリや、ステレオ・レヴュー誌ならびにグラモフォン誌における「室内楽部門年間最優秀賞」に輝き、その他にも多くの賞を受賞しました。

グラミー賞には7回もノミネートされています。

4人が使っている楽器もスバラシイのです。

現在のメンバーは、1995年より日本音楽財団より無償貸与された、名匠アントニオ・ストラディヴァリによって製造された楽器のコレクション(通称「パガニーニ・カルテット」)を演奏に用いています。

「パガニーニ・カルテット」とはイタリアのヴァイオリン奏者ニコロ・パガニーニ(1782-1840)から名付けられた名前です。

ニコロ・パガニーニは、あまりにもヴァイオリンの演奏技術が卓越しているため「悪魔に魂を売った男」などと噂された演奏家です。

その生涯も波乱万丈でした、多くの女性を虜にし、しかも根っからの博打好きでした。

この「ヴァイオリンの鬼神」の名前を冠したカルテットは、弦楽器の最高峰と言われるストラディヴァリウス1680年製ヴァイオリン、1727年製ヴァイオリン、1731年製ヴィオラ、1736年製チェロの4挺から成ります。

パガニーニが、カルテット演奏(=四重奏)にふさわしい名器を収集し演奏していたところから名づけられたのだそうです。

4挺全部がストラディヴァリウスで構成されるカルテットは世界で6セットしかないと言われており、大変貴重なものです。

この貴重な楽器が日本音楽財団より無償貸与されているのですから、東京クヮルテットの実力が分かります。

それにしても、解散とは・・・、惜しいですね。

【世界的弦楽四重奏団 44年の歴史に幕】

この新聞の見出しを見て、その「世界的弦楽四重奏団」が東京クヮルテット(英語:Tokyo String Quartet)であることは直ぐに分かりました。

そこには尾崎豊のモニュメントがあったのです。

尾崎豊は高校時代近くの青山学院高等部に通っていて、学校の帰り道によくそのテラスに立ち寄って夕焼けを眺めていたのだそうです。

モニュメントの左にはデビュー曲『17歳の地図』の歌詞がきざまれていました。

モニュメントの周りの煉瓦壁はファンの熱いなぐり書きでいっぱいでした。

知らない人が見たら、ただの落書きに見えるでしょうが、一人ひとりの熱いメッセージが書いてありました。

「尾崎がいたから今まで生きてこれた」

「これから強く生きる」

「あなたに私の命をすくってもらいました」

「青森からやっと来れた」

等々

ゆっくり読んでしまいました。

若者達は若者であるが故に悩み苦しんでいる。

私にもそんな時期があった。

目頭が熱くなりました。

今日はロック歌手、尾崎豊が1992年に亡くなった日です。

尾崎豊、最短距離をかけぬけた若者の代弁者でしたね。

1992年4月25日、病死とも事故死ともいわれる突然の死で多くのファンを驚かせた尾崎豊。

その死は、文京区護国寺での追悼式に約4万人のファンが詰めかけるほどの衝撃でした。

私とは年代も違いましたが、ロックを聴かない私でも彼の書いた歌詞には共感できました。

1983年、高校3年生の尾崎豊は、アルバム『17歳の地図』でデビュー。

若者が心の中で感じている自由や真実、自分の存在についての疑問などをストレートな言葉で表現し、同世代の共感を得ました。

あわせて、若さゆえに暴走するステージでのパフォーマンスや実生活など、すべてにおいて狂気とも言われるほどに、捨て身で挑むその姿勢が、若者をひきつけたといえます。

そんな彼を象徴する出来事が、デビュー2年目に日比谷野外音楽堂で行われた反核コンサート“アトミック・カフェ・ ミュージック・フェスティバル'84”で起こりました。

スタッフや関係者が止めるまもなく、尾崎は7mの高さの照明用タワーから飛び降り、左足を骨折。

これが、一躍彼の名前を知らしめる結果になり、翌85年にリリースされたセカンドアルバム『回帰線』では、オリコンチャート初登場第1位を記録。

尾崎豊の伝説が始まったのです。

その後も、突然の活動休止宣言や覚醒剤取締法違反での逮捕など、世間を驚かせる出来事を重ねた尾崎ですが、20年前の今日、突然の死で伝説の幕は閉じられました。

十数年前に渋谷のクロスタワーのテラスを通り抜けようとしたときに、小さな植え込みを見つけて入ってみました。

驚きました、何でこんな所に・・・。

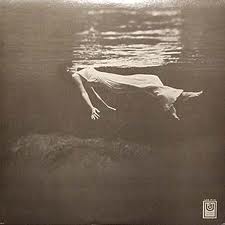

ビル・エヴァンスのピアノとジム・ホールのギターが交錯する、コラボレーションアルバムです。

本作の2人の絶妙な競演は、その後のジャズ界に「インタープレイ」という言葉を流行させたほどです。

そもそも、ピアノとギターという楽器は、音域はピアノの方が圧倒的に広いものの、両者とも発音的には似ている楽器です。

ピアノは打弦楽器でギターは撥弦楽器という違いはありますが、音色的には近いものがあります。

こういう楽器どうしのデュオというのはちょっと考えもつかなかったでしょうが、多分ジャズ界でも初めての試みではなかったかと思います。

しかも、ビル・エヴァンスとジム・ホールという当時の第一級のプレイヤーのコラボとあっては誰しもが期待するのですが、まさに期待を裏切らない素晴らしい演奏です。

内容は1曲目の「My Funny Valentine」だけご紹介します。

この曲は普通、バラード調のゆっくりとしたテンポで歌い上げるものという常識を完全に覆した編曲です。

いきなりアップテンポでビル・エバンスのピアノがテーマを奏で始めます。

それにジム・ホールのギターが複雑にからみます。

ホールのアドリブソロの部分では、ビルには珍しくピアノのバッキングも打楽器的にゴンゴンと弾いています。

ビルのアドリブソロに入り、急テンポでもオリジナリティーのある美しいアドリブソロを聴かせてくれます。

途中からジム・ホールはベースライン(ベース)と和音(ギター)リズム(ドラムス)と3役を1台のギターで表現してしまうような、素晴らしい、超絶技巧のギターを披露してくれます。

後半ではビルのアドリブも益々テンションが上がり、まさに丁々発止の演奏がなされます。

ビル・エバンスについては何度か書きましたので、ここではジム・ホールについて少しだけ書きます。

ジム・ホールという人はありふれた、どこかで聴いたようなフレーズは殆ど弾かないという稀有なギタリストです。

ジャズのアドリブの勉強のひとつに、最初は常套句のフレーズを覚えるということがあります。

そこから自分のスタイルに発展していくのですが、有名プレイヤーでも似たようなフレーズを聴くことがあります。

ホールは独特のセンスのアドリブフレーズを弾くうえに、このアルバムで見せてくれた超絶技巧!本当に素晴らしいギタリストです。

勿論このアルバムでのビルの演奏も素晴らしいのですが、ホールのギターとの競演でなかったらこんな傑作アルバムは生まれなかったと思います。

このアルバム、聴きこむほどに素晴らしさ、すごさがわかる名盤です。

1962年のこの日、ビル・エバンス(Bill Evans)がギターのジム・ホール(Jim Hall)とのデュオで、「アンダーカレント(Undercurrent)」を吹き込んでいます。

まず、ジャケットをご覧下さい。

服を着た女性が水面に沈みかけている、あるいは浮いている写真であり、非常に幻想的なジャケットです。

「ジャズは、うるさいからキライ」なんて型どおりのことを言う人に聴かせたい良質なアルバムです。

1955年にマイルス・デイヴィス・クインテット(五重奏団)に抜擢され、この時代に名声を確立しました。

マイルス関連作のほか、レッド・ガーランドの『グルーヴィ』、ソニー・クラークの『クール・ストラッティン』など、人気作の多くに参加しています。

軽快にスウィングする職人肌の名手でした。

50年代後半から60年代のジャズ名盤を見ると、その殆どでこの人がベースをやっています。

この頃はチャールス・ミンガスも絶頂期であり、二人のベースマンのアルバムが聴ける時期でした。

1969年1月4日、享年33歳という若さで亡くなりました。

二人が亡くなった日は1日違いでした。

ポール・チェンバースについては今年の1月5日を見て下さい。

そしてもう一人のベースマンをご紹介します。

1935年の今日、奇しくも上記のチャールス・ミンガスから13年後の同じ日に、同じくベースの巨人と呼ばれたポール・チェンバース(Paul Chambers)が生まれています。

こんな事もあるんですよね。

1956年に録音した『直立猿人』でシーンに衝撃を与えました。

ブラスが数本入る中編成のバンドでの演奏が多く、当然しっかりとアレンジがなされているにもかかわらず、各人の即興演奏をその中にうまく組み込まれていることには、舌を巻きます。

従って、演奏は杓子定規ではなく、自然発生的であり、かつ躍動的なものとなります。

そのアレンジ部分は、非常に複雑で、悪く言えば猥雑に聴こえるほどな混沌と、優れた演奏技術に裏付けられた絶妙のハーモニィがないまぜになっており、正に「Mingus Music」としか言いようの無いオリジナリティが、ジャズファンを惹き付けます。

何かの主張を押し出しているような曲が少なくなかったり、演奏に解説を付けたがったりするのが、若干目立ちますが、それは無視して聴くのが吉でしょう。

人種差別に対する怒りをこめた戦闘的な作品が有名ですが、一方でロマンティストの一面もありました。

1979年1月5日、メキシコで死去、享年56歳でした。

今日は奇遇な二人のベースマンを紹介します。

1922年の今日、チャールス・ミンガス(Charles Mingus)が生まれています。

ジャズ・ベースの巨人であると同時に、ジャズ・ワークショップを主宰して時代をリードした希代の名オーガナイザー&バンド・リーダーであり、アレンジャーでもありました。

今年はロンドン・オリンピックがあるオリンピックイヤーです。

メダルはゴールド・シルバー・ブロンズですが、もし4位にメダルを授与するときはピューター(pewter)なのだそうです。

国際オリンピック委員会に所属している欧米の国では4位にピューター・メダルを授与しているそうです。

ピューターという聞き慣れない言葉だったのでちょっと調べてみました。

ピューターとは錫のことではなく錫合金の総称で、皿や杯などの食器や容器などがつくられ、白目(または白鑞=しろめ)などと日本では呼ばれて、酒器のビアマグやタンブラーなどのほか、装飾品で使われているとのことです。

もしオリンピックにピューターメダルがあったらどうだったでしょうか。

4年前の北京ではサッカー女子、卓球女子団体、バドミントン女子ダブルス、野球など8種目でメダリストが誕生していました。

4位でメダルをもらう・・・、金を目指してきた人たちにとっては複雑な思いでしょうが、4位だって立派な成績だと思います。

現在は8位までが入賞ですが、私が学生の頃は6位までが入賞でした。

オリンピックでは1984年の冬季サラエボ大会と夏季ロサンゼルス大会から8位までが入賞になりました。

日本オリンピック委員会によると「理由は説明されておらず、不明です」とのこと。

となればいきなり「4位にもメダルを授与」なんてことが決まるかもしれません。

そういえばブロンズメダルを銅メダルと訳していますが、ブロンズ(bronze)は青銅のことで、広義では銅合金のことを表します。

銅は英語ではカッパー(copper)です。

ブロンズメダルといわれているように実はほとんどが銅合金でできているそうです。

オリンピックの金メダルも実際は純金でなく、銀に金を6グラム以上メッキまたはコーティングしたものと決められているそうです。

青銅メダルと訳さず、金、銀に合わせて「銅メダル」としたのが定着したということでしょう。

それにしても、世界で4位、・・・8位でもすごいですよね。

とある雑誌を読んでいると「コンクリート製の銅像」と書かれていました。

???

「コンクリート製の像」なのでは?

などと思っていると、思い出したことがあります。

(← 長野オリンピック金メダル)

喫茶 大工集団 欅の音楽はCDをおかけしています。

開店直ぐの時はレコードをかけるのですが、レコードは再生時間が短く、しかも取り替えるのが面倒で・・・。

それで、当初の開店時からCDチェンジャー(ソニーのCDP-CX350)を使っていました。

現在はMega Storage 300プラス、パイオニアのPD-F1007が2台となっています。

それぞれにCDが300枚セットできますので、900枚のCDを聴くことが出来ます。

因みに、店には約2200枚のCDを持ってきています。

お気に入りのCDがあればおかけしますので、お申しつけ下さい。

PD-F1007はCDを順番に演奏できるのはもちろん、グループ分けでの演奏、全部またはグループ内でのランダム演奏もできます。

まるで有線放送状態なのですが、これがなかなかいいのです。

さて、肝心の音は欲を言えばきりがありませんが、これがまずまずの音を聴かせてくれます。

ところでPD-F1007を使って気づいたことがいろいろあります。

一番大きいのは自分がもっているCDのパトロールができるということです。

自分のもっているCDというのは結構聴いていないものがあります。

実際にCDを買ったものの一度聴いただけでそれほどいい印象もなく、聴かずにケースに入れたままの物が結構あったのです。

それをCDチェンジャーに入れてランダムに演奏させると、その曲の良さを再発見することがよくあります。

ひいてはそのアーティストの良さを発見することがあるのです。

自分が選曲すると自分の好みというのがどうしても出ますが、何しろCDチェンジャーという機械がやることですから、好みも何もなく「エイヤッ」と選曲しているのと同じなのです。

CDチェンジャーにはもちろんリモコンがありますから、気に入らない曲があればボタン一つで変更できるのですが、あえて私は変更せずにCDチェンジャーが選んだ曲は必ず「聴く」ことにしたのです。

すると、「こりゃぁ、なかなかええ曲やけど、こんなん自分が持ってたんかなあ?だれが演奏してるんや、ありゃこの人が!!」なんてことが結構あります。

これはレコードでもあることなのでしょうね。

でも、レコードチェンジャーはありませんから・・・。

もう一つ気づいたことがあります。

いろいろなアーティストの曲をてんでばらばらに聴くと結構「飽きない」ということです。

私の場合よほど好きなアーティストでない限りCDを最初から最後まで聴くことはまずありません。

好きな曲のつまみ食いをしているのです。

なぜかアナログのレコードなら連続して聴けるのですが、CDだとたいてい途中で止めて別のCDを聴きだすのです。

これはレコードだと曲を飛ばしたり、盤をかけ替えるのが面倒なのですが、CDだとリモコンのボタンを押すだけで曲が変わり、CDを取り替えるのも簡単だからなのです。

さらにCDチェンジャーではモコンのボタンで曲だけではなく、CDまでもが変わるのですから・・・。

おかげで閉店まで延々と手間を掛けずにCDをおかけすることが出来ます。

もちろん持っているすべてのCDは入れられませんから、数ヶ月に一度入れ替えをしています。

超高性能CDプレーヤーもいいですが、仕事をしながらであればCDチェンジャーもなかなかいいもんですよ。

今日もオーディオについて書きます。

今日は喫茶 大工集団 欅のオーディオです。

喫茶 大工集団 欅の音楽はCDをおかけしています。

開店直ぐの時はレコードをかけるのですが、レコードは再生時間が短く、しかも取り替えるのが面倒で・・・。

それで、当初の開店時からCDチェンジャーを使っています。

(← 一番上がソニーのCDP-CX350

下の2台がパイオニアのPD-F1007)

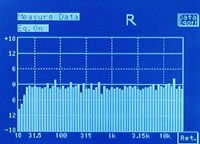

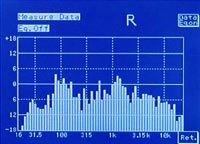

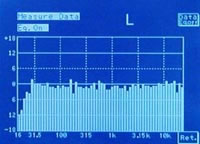

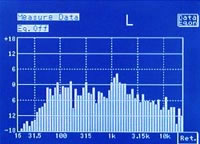

上がDG-28による補正前ですが、周波数のばらつきがあります。

下がDG-28による補正後の周波数です。

どうです? フラットになっているでしょう。

接続したアンプやCDプレーヤー、そしてケーブル類は何も変わっていないのに、かなり異なった音がします。

好き嫌いは別として本当にワイドレンジな音がします。

信じられない低音、そして高音がスカット抜けました。

でもそんなことより、左右のスピーカーの特性が揃ったため、本来のステレオ感が素晴らしくなりました。

それぞれの楽器の定位がよりピンポイントになりました。

誰でも部屋自体をいじる事は出来ないので、部屋の響きの弱点をデジタル技術で補い、音のエネルギーを均一化する、これがDG-28の仕事なのです。

均一化されたところで更に好みの音に仕上げていく・・・。

これは結構楽しいことです。

結論を書きます。

今日書きたかったのは、『オーディオ装置を買い換えようかなー』と思っている人はDG-28の購入をお勧めします。

以後、『オーディオ装置を買い換えようかなー』と短絡的に考えることは少なくなります。

アキュフェーズではDG-28の後継機としてDG-48を出しています。

少々高価ですが、器機を買い換える前に使われることをお奨めします。

今日はアキュフェーズのDG-28の話をさせて下さい。

DG-28については以前にも一度簡単に書いたことがあるのですが、どおも皆さんからは不思議な器機と思われているようなので、もう一度書きます。

友人達が家に遊びに来て「この機械は何?」と聞かれるのがDG-28です。

プリアンプでもなく、チューナーでもなく、何なのだろうと思われるようです。

簡単にしかも大雑把に御説明すれば、部屋の大きさや形、使われている材質による音の影響を無くしてくれる器機なのです。

部屋の音響特性が山あり谷ありの中で音楽を聴くのですから、そんな環境から出てくるスピーカーの音は山あり谷ありであることはあたりまえのことです。

しかしそこは良い音で聴きたいと思っている者としては、より癖のない環境で自分の好みの音を聴きたいと思いますよね。

そこで限られた部屋の空間でオーディオのセッティングを変えたり、使いこなしを工夫したりします。

その様な七転八倒した結果でも部屋の特性があっと驚くほど変わることはなく、『これなら以前の方がよかった』なんて事に気がつき、元のセッティングに戻してしまうということを何度もやってきました。

最終的に行き着く結論は短絡的に『オーディオ装置を買い換えるか』(そういう結論に行くことが結構あります)なんてことになってしまいます。

では以前のオーディオ環境はどうかというと、自分では上を見ればきりがないのですが、周りの状況を考え合わせると、まずまず恵まれた環境といえました。

音的にも将来に向けてグレードアップを図りたいと思っていましたが、まずまず好みの音を出している、と思っていました。

しかし細かく見ると、やはり高音のどこかの帯域にピークが有るようでいろいろ使いこなしや対策を考えましたが、根本的に解決に至らずこれが結構気になっていました。

【気になる→装置買い換え】なんて図式になってしまいそうでしたが、おそらく買い換えても根本的解決にはならないことはよく分かっていました。

アレコレ試行錯誤をしていいかげん疲れたからイコライザーでも何でも使うぞという気分になったのは私だけではないはずです。

しかし心のどこかで【イコライザーの使用=邪道】なんて言うことも頭にありました。

『エエーィ、やっちゃえ!』とそれこそ何処かの舞台から飛び降りたつもりでイコライザーを使うことに決めました。

どうせ使うならとアーキュフェーズのDG-18を買い求めました。

さすがアキュフェーズです、意外と音の劣化はありませんでした。

これが面白いんですよねー。

いじると音が変わるのですから・・・当たり前ですね。

このDG-18はアナログでした。

数年後にデジタルのDG-28が発売され購入しました。

以後DG-28は我が家には無くてはならない器機となりました。

DG-28は単なるイコライザーではありません。

部屋の音響特性を補正してくれるのです。

下の写真をご覧下さい。

← メートル原器

パリの国際度量衡局(現在はセーヴルに移転)に保存されています。

1885年に日本がメートル条約に加入すると、1890年にフランスから「日本国メートル原器」(No.22)、「日本国キログラム原器」(No.6)が到着しました。

中央度量衡器検定所(現・産業技術総合研究所)で保管され、これを日本の長さの基準にしました。

ほとんど毎日、開店と同時に来店されるSさんと話していると数字がよく出ます。

今日の話題は「光年」でした。

天文でよく使われる単位に「光年」があります。

ぱっと見た瞬間、「年」があるので光が到達するまでの時間の単位のように錯覚してしまいますが、光年は長さの単位なのです。

1光年は光が真空中を1年間に進む距離になります。

どのくらいの距離かピンと来ませんが、メートル表記で表すと約9460兆メートルです。

キロメートルに換算するとおよそ9兆4600億キロメートルになります。

地球を約2億3650万周、地球と太陽を約6万3200往復・・・といろいろと例を挙げてもピンとこない距離ですよね。

では「光年」があるのなら、「光月、光日、光時、光分、光秒」というのはあるのでしょうか。

一般では使われることはないのでしょうがあるのです。

月まで1.3光秒、太陽まで8光分と書けば、光がどのくらいで到達するかが距離というよりも時間としてイメージできます。

光が1秒間に進む距離(=光秒)を約30万キロメートル(3億メートル)と、約やおよそを付けて簡略にしますが、桁数が多いのですが正確に299792458メートルと表すこともできます。

なぜかというと1メートルの定義が「光が真空中で1秒間に進む299792458分の1の長さ」と決められているからです。

長々と余談を書きました。

今日書きたかったのはそんなことではなくて、メートルについてでした。

1メートルの長さはどのようにして決められたかを書きたかったのです。

殆どの人は1メートルの定義は「北極と赤道を結ぶ距離の1000万分の1」でこれを基にメートル原器が作られたと言われるでしょう。

或いは「クリプトン86から出る光の波長の165万763.73倍」でしょうか。

前者は50年前、後者は30年前までの定義です。

現在の1メートルの定義は前記の通り「光が真空中で1秒間に進む299792458分の1の長さ」です。

ミャンマーと言えば直ぐに軍事政権で、アウン・サン・スー・チーさんが隔離されていた、民主化が進んでいない国、と思われている人が多いと思います。

確かにそうなのですが、マスコミが報道するほど悪い国ではないと思ってきました。

私にミャンマーを好感的に思わせるのにはわけがあります。

大学時代に当時のビルマからの留学生と知り合いました。

彼はとても親日家で、私達日本人学生よりも日本のことを知っていました。

彼は日本に憧れて留学したせいか、日本人の学生に日本がどんなに優れた国であるかを話してくれました。

私達日本人学生は日本の歴史やすばらしさについて殆ど教育を受けていなかった為に彼が話す日本は目から鱗でした。

彼は、「ビルマは日本のお蔭で独立できた」と話すのでした。

また「真のビルマの解放者はアトリーのイギリス労働党政府ではなく、大日本帝国政府だった。歴史的に見るならば、日本ほどアジアを白人支配から独立させることに貢献した国はない」と話してくれました。

だから、ミャンマー人はとても日本が好きだと言ってくれました。

4月1日に行われたミャンマー議会の補選で、アウン・サン・スー・チーさんが率いる野党の国民民主連盟が圧勝しましたね。

これにより民主化が着実に進めば、ASEAN諸国内でインドネシアに次いで2番目に広大な国土を有するミャンマーは、アジアの政治のダイナミズムを根底から変え、同地域に覇権を確立したいと目論む中国は戦略の見直しを迫られるはずです。

ミャンマー民主化の意味の重さは、ミャンマーの国柄を知ればより鮮明になります。

ミャンマーの親日感情は、中国への反発と警戒心との背中合わせなのです。

と書くと不思議に思われるかもしれません。

ミャンマーは中国が好きで付き合っているのではないのです。

その理由は元、明、清などの歴代王朝が繰り返した激しい侵略なのです。

フビライハーンの蒙古軍に敗れ首都まで攻めこまれたのを唯一の例外として、ミャンマーは中国の侵略軍に果敢に立ち向かい、退け続けてきました。

ちなみに蒙古軍も一旦は首都を陥しましたが、その後のゲリラ戦に苦しんで、駐屯軍を残すことなく引き揚げました。

ビルマ人がこれほど中国への強靭な抵抗を示さなかったら、東南アジア全体がもっと中国に飲み込まれて、現在とは随分異る様相を呈していたでしょう。

かつて中国の侵略をその国境で辛うじて止めたように、ミャンマーの現状は、いままた中国の侵略を止める役割を果たそうとしているのではないでしょうか。

1988年以来、約四半世紀続いたミャンマーの軍事政権は、確かに中国へ接近しましたが、それは軍事政権がスー・チーさんたちを抑圧した結果、欧米諸国がミャンマーに経済制裁を実施したからでした。

貧しいミャンマーは支援なしに国家運営をすることが難しい。

彼らの中国への接近は、背に腹はかえられない事情ゆえであり、真の意味での親中路線ではありませんでした。

欧米諸国がミャンマーへの武器輸出を禁止したとき、彼らは止むなく中国製武器を受け入れました。

しかし、中国側が武器の使い方を指導するために中国の軍人を派遣したいと提案したとき、ミャンマー軍事政権は断固として断りました。

飽くまでもミャンマーの軍人を中国に派遣し研修させると主張して、ミャンマー国内に中国軍を入れるのを許さなかったのです。

それでも中国のミャンマー侵出は経済を軸に否応なく進みました。

でも、これから民主化が進めば日米欧諸国の投資は拡大されます。

中国以外の国々の投資が、ミャンマーの民主化をさらに進め、その結果、投資もさらに増えるという拡大上昇循環の舞台が整えられ、中国の影響力が後退せざるを得ないでしょう。

今回の選挙がそうした動きに拍車をかけました。

ミャンマーが民主主義国として再生し、経済的にも成功すれば、影響は必ず中国に侵略されているチベットに、さらにウイグル、モンゴルにも及びます。

ミャンマーとチベットには血のつながりの濃さがあるのです。

ビルマ族の先祖は紀元前2世紀から紀元9世紀くらいまでに、チベット高原から南下した人々です。

彼らがチベットから移動した理由は、石板に刻まれた記録などからも明らかです。

当時のチベット王国が度々中国の圧迫を受けて苦しんでいたことから、独立自尊を貫くために南下してきたということが書き残されています。

中国はチベットの国土と資源を欲し、それらの真の所有者であるチベット人を完全に抑圧し、出来れば民族浄化で消し去ってしまいたいと考えているのです。

それは今も変わりません。

ミャンマーは、抑圧され続けて今日に至るチベットと民族の血で結ばれており、互いへの関心も想いも深い。

それだけにミャンマーの変化はチベットを勇気づけ、大きな影響を与えるでしよう。

こうした状況下で、中国の胡錦濤国家主席は選挙前の3月末からカンボジアを訪れ、高額な資金協力を約束し、貿易を5年間で倍増させることで合意し、ミャンマーの民主化に歯止めを掛けようとしました。

この様に経済を梃子にした中国の攻勢は止まりませんが、人間の根源的な欲求である自由を許さない中国式手法の展望は暗いのではないでしょうか。

どうですか。

日本は中国の脅威から歯止めとなっているミャンマーに感謝しなければならないのかもしれません。

最近ミャンマーのニュースが多いですね。

ミャンマー、正式にはミャンマー連邦共和国、私のような年代の人には1989年までの名称であったビルマの方が分かりやすい。

意外と日本人はミャンマーを理解していない人が多いのではないでしょうか。

そこで今日は私の知るミャンマーを書きます。

1953年、ノーマン・グランツ率いるジャズ・アット・ザ・フィルハーモニック(JATP)の公演で来日していたオスカー・ピーターソンが、クラブで一人の女性ピアニストのプレイを聴き絶賛します。

彼女の名は、秋吉敏子、24歳の事でした。

数日後、JATPのメンバーのリズムセクションをバックに東京で彼女の演奏が録音されることになりました。

本場の超一流ジャズマンをバックに緊張するのは無理もなく、数曲で「もうできない」という秋吉を休憩させ、スタッフは励ましまして録音したそうです。

休憩後の秋吉は一転してノッてくる、まるでバド・パウエルのように。

このアルバムには秋吉の前半の少し萎縮した様子と、後半の奔放な演奏がドキュメントされています。

別に演奏にミスがあったり、上手だったりという技術的なことではなく、気持ちの入り方ひとつでこうも違うのかとジャズの不可思議さを思います。

この時の録音は、デビッド・ストーン・マーチンのオリエンタルなイラストのジャケットでVerveからアメリカで発売され、ダウンビート誌で3つ星の評価を受けました。

一人の日本人女性ピアニストがジャズの本国で認められるという歴史的な偉業を成し遂げたのでした。

今では多くの日本人ジャズマンがアメリカでアルバムを出していますが、この『Toshiko's Piano』が最初の日本製ジャズ・アルバムでした。

私が生まれる前に日本製ジャズ・アルバムがアメリカでヒットしていたとは信じられませんでした。

秋吉 敏子はジャズのスーパー・ウーマンです。

1956年、26歳で単身渡米して、日本人としては初めてバークリー音楽院(Berklee College of Music、現バークリー音楽大学)で奨学生として学びました。

以後2003年までの50年近くをアメリカの第一線で活動してきました。

1973年に秋吉敏子=ルー・タバキンビッグバンドを結成し、以後自らの作編曲で通算30年にわたって活動を続け世界的に名声を馳せました。

その評価と人気を示すものとしてアメリカのジャズ専門誌ダウンビートでは秋吉のビッグバンドは批評家投票で1979年から年連続で1位を獲得しています。

30年以上前の事だとは言わないで下さい。

当時はカウント・べーシー、グレン・ミラー、ベニー・グッドマン、デューク・エリントン等々ジャズの有名ビッグ・バンドが多く活動していた時期でした、そんな中での人気1位だったのです。

趣味であるジャズのレコードやCDを聴いていてもライナーノーツを読むことは滅多にありません。

昨夜『Toshiko's Piano』のレコードを聴きながらライナーノーツをなにげに読むと・・・、にわかには信じがたい事が書かれていました。

このレコードを録音したのが1953年と書かれていたのです。

私が生まれる前年です。

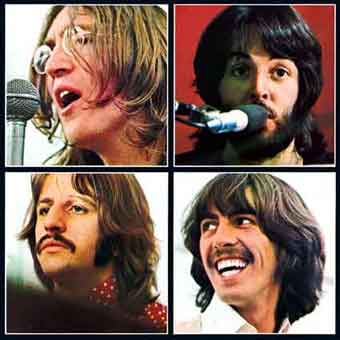

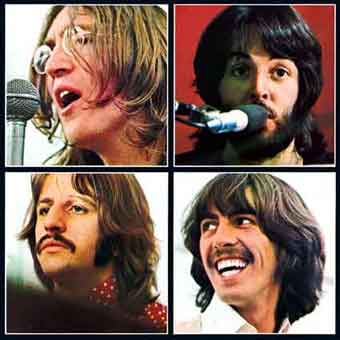

1960年代に世界中を熱狂させたビートルズのメンバー4人の息子たちがバンドを結成するとの構想をポール・マッカートニーの長男ジェームズ・マッカートニーが表明しました。

2世バンドが実現すれば、再び旋風を巻き起こすかもしれなません。

ビートルズはジョン・レノン(1940~80年)とジョージ・ハリソン(1943~2001年)が故人となったことで再結成はかないません。

しかしメンバーの息子全員がミュージシャンになっているのです。

ポール・マッカートニーの息子、ジェームズ・マッカートニー4日が英中西部リバプールのライブハウス、キャバーンクラブのステージに立った。

キャバーンクラブは初期のビートルズが拠点にしていた聖地です。

英大衆紙デーリー・メールは「デジャブ!」の見出しを掲げて報道しました。

ジョン・レノンの息子、ショーン・レノンはニューヨークを拠点に活動するシンガー・ソングライターで、CM出演で日本での知名度も高い。

リンゴ・スター息子、ザック・スターキーは父と同じドラマーとして、ザ・フーやオアシスなどと共演しています。

ジョージ・ハリソン息子、ダニー・ハリソンは英ロックバンド「ザ・ニュー・ナンバー2」でボーカルを担当しています。

ビートルーズの2世バンドは英音楽関係者の間では既に「ビートルズ・ネクスト・ジェネレーション」バンドとして期待が高まっていました。

ジェームズさんは「私はその気になっている。ショーンもダニーも乗り気だ」と語った。

スターキーさんは比較的消極的だが、弟でやはりドラマーのジェーソンが参加する可能性もあるという。

バンド結成についてジェームズさんは「願わくば自然に…。神の意志、自然のサポートがあれば。たぶんね」と期待を表明した。

ビートルズ2世バンドの実現は未知数だが、ビートルズのメンバー全員が男の子を残し、その子たちが音楽の道を歩んでいること自体が奇跡的でもある。

2月4日に新作『キス・オン・ザ・ボトム』をリリースしたポール・マッカートニーは、ビートルズのメンバーがまだ全員健在だった頃に再結成の話も持ち上がっていたが、ビートルズの遺した名声を考えて断念していたと明かしている。

そして、今年開催されるロンドン・オリンピックで、ザ・ビートルズが再結成するかもしれないと英ザ・サン紙が報じています。

同紙によると、ポール・マッカートニーとリンゴ・スターが参加するのはもちろんのこと、すでに亡くなっているジョン・レノンさんとジョージ・ハリソンさんの代わりは、彼らの息子が務めるという可能性まで浮上しているという。

ザ・サン紙は、そのステージにスペシャルゲストとして、元ビートルズのリンゴ・スターが出演することを関係者が望んでいることを併せて紹介し、ロンドン・オリンピックで再びザ・ビートルズの伝説が復活するのではないかと推測している。

だが、すでにジョン・レノンさんとジョージ・ハリソンさんは亡くなっており、オリジナルメンバーでの再結成は不可能です。

ザ・サン紙は、彼らの息子を代わりのメンバーとして起用するというアイデアを関係者の談話として報じており、もしもこの「新生ザ・ビートルズ」の結成が事実であれば、大きな話題となることは間違いなしでしょう。

あのビートルズがロンドン五輪開会式で再結成・・・。

でも再結成のメンバーはポール・マッカートニーとリンゴ・スター、そしてジョンレノンの息子とジョージハリソンの息子。

んんん~、微妙ですね。

もし噂通りのメンバーだとしたら見たくないような、見たいような複雑な心境です。

本当に再結成するのならば、ジョン・レノンとジョージ・ハリソンの立体映像で、4人全員が揃った姿での再結成を見たいものです。

解散後40年以上が経つ現在でも、ビートルズの音楽はいまだ世界中で愛され続けています。

今や音楽史における伝説となっているバンドだけに、古くからのファンは再結成を諸手を挙げて賛成というふうには喜べないかもしれません。

でも、それでも、このニュースが心を騒がせることだけは確かです。

左の4人は誰でしょう?

よーく見て下さい。

誰かに似ていませんか。

左上:ジョン・レノンの息子、

ショーン・レノン

左下:ジョージ・ハリソンの息子、

ダニー・ハリソン

右上:ポール・マッカートニーの息子、

ジェームズ・マッカートニー

右下:リンゴ・スターの息子、

ザック・スターキー

です。

ほら、似てるでしょ。

とうとうデッキの雪がこれだけになってしまいました。

今日中には融けて無くなってしまうでしょう。

大工集団 欅の雪は、デッキの雪が最後まであります。

毎年、デッキに雪が無くなると、春になったと思うのです。

去年は4月13日に無くなりました。

さあ、デッキにテーブルを出して、春の支度をしましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私事ですが、今日は息子が大学院を卒業する日です。

毎年、この時期に卒業式を迎える人がいるのですが、例年ならば町を歩く袴姿の娘さん達を見ても『ああ、卒業式だったんだ』で終わっていたのですが、今年は息子が卒業するもので少し感じが違います。

しかも、今回は次の学校に入学することがない卒業式です。

卒業式は勿論本人にとっても人生の区切りの行事ですが、親にとっても人生の区切りなのですよね。

ご卒業される皆さん、お父さん、お母さん、ご苦労様でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日また大学帽の写真を載せたのは、息子がまた大学へ入学したからです。

親バカですが、『よくやった!!』と誉めてやりたい。

息子に言いたいことは山ほどもありますが、これからの6年間の学生生活は以前の学生生活とは違うんだから、体を大切に。

そして、人の体の痛みだけではなく、心の痛みも分かる医者になってくれ。

と、だけ言っておきます。

今日は金沢大学の入学式でした。

左の大学帽の写真を載せるのは今日が2度目です。

1度目は2008年3月22日でした。

その日は息子が大学院を卒業した日でした。

その日には次の様に書きました。

| 2012年4月7日-2 |

毎年、4月3日に雛人形を片付け、4日に鯉のぼりを揚げるのですが、今年は4日に大風が吹き、5日は定休日、6日は雨が降り、7日にはナント雪が降り、とうとう今日まで揚げられませんでした。

毎年、季節の行事を行っていると、その年により違いがあります。

ご覧のように昨年はまだ雪がありました。

今年も雪があると思っていたのですが、4日の大風で全て融けてしまいました。

今までの鯉のぼりは長年使って生地が傷んでしまい、 今年は新調しました。

写真では少し見にくいのですが、今年は風車がありません。

前もってポールを立てておいたところ、4日の大風で風車が吹き飛ばされてしまったのです。

子供達よ、大きくなって、立派な人になっておくれ。

2010年4月4日 2011年4月4日 今日

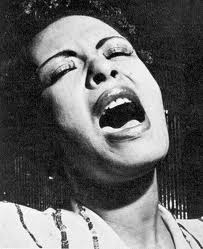

私はビリー・ホリデイのレコードを聴いていて、時々涙が出ていることに気づきます。

『Strange Fruit(奇妙な果実)』です。

1939年3月、ルイス・アレンという若い高校教師が一篇の詩を綴り、それを読んだビリー・ホリデイは強く心を動かされた。

それこそが、『Strange Fruit(奇妙な果実)』だったのです。

人種差別とリンチによって殺された黒人が木に吊るされている・・・、残酷でおぞましいアメリカ南部の景色。

南風に揺れる『奇妙な果実』です。

黒人に対する差別、横行するリンチのメタファーは、以後、ビリー・ホリデイにとってのテーマソングになりました。

この歌は論争を巻き起こし、間もなく発売されたレコードは大変な成功を呼んだ。

ビリー・ホリデイは「唄う」のではない(エリー・コイエル)。

独特で内面的な響きは彼女の声を特徴づけるものでした。

彼女が歌に全霊を注いでいることが耳にできました。

ビリー・ホリデイのスタイルを真似しようとする歌手が何人も現れましたが、いずれも成功しなかった。

ビリー・ホリデイは唄ったのではない、心の叫びを声に出していたのです。

ビリー・ホリデイが初めて地元のクラブで『Body & Soul (身も心も)』を唄たったとき客席から拍手はなく、観客は皆、涙していたと伝えられます。

耳にした途端ビリー・ホリデイと判る声、如何なる分類にも収まりきらない声、それが、ビリー・ホリデイの声でした。

生涯を通じて人種差別や性差別と闘い、乱れた生活にも関らず名声を勝ち得た彼女は、現在、20世紀で最も偉大な歌手の一人に数えられています。

今日は1915年にビリー・ホリデイが生まれた日です。

彼女の『Strange Fruit(奇妙な果実)』をYou Tubeでお聴き下さい。

彼女の名は、ビリー・ホリデイ(Billie Holiday)です。

アメリカの黒人女性ジャズ歌手でした。

ジャズの愛好家から「レディ・デイ」と呼ばれています。

サラ・ヴォーンやエラ・フィッツジェラルドと並んで、女性ジャズ・ヴォーカリスト御三家の1人に数えられるています。

人種差別や、麻薬・アルコール依存症との闘いなど壮絶な人生を送った彼女は、多くの人々を魅了した。

その声も晩年にはかれ、音域も極端に狭くなっていた。

しかし、なお情感豊かな唄声は他に並ぶ者がないほどの高い評価を与えられ、多くのミュージシャンに影響を与えました。

彼女は黒人でした。

白人オーケストラと仕事をした最初の黒人女性でした。

黒人女性として初めて、メトロポリタン歌劇場の舞台に立ちました。

黒人女性として初めて、大掛りなツアーを行いました。

黒人女性として初めて、カーネギー・ホールの舞台に立ちました。

黒人女性として初めて、ヨーロッパ・ツアーをおこないました。

映画にも何度も出演しました。

ニューポート・フェスティバルにも出演しました。

モントレー・ジャズ・フェスティバルにも参加しました。

オリンピアでの公演もしました。

若いときから一流のジャズメンと競演しました。

有名アーティストをサイドマンとして歌いました。

何度もの挫折と、それからの再起を成し遂げました。

さて、彼女は誰でしょう。

また・・・、

彼女が生まれたとき母は19歳、父は17歳とされていますが、確かなことは不明です。

11歳で強姦されました。

売春婦だった経験もあります。

麻薬不法所持で逮捕されたことが3度あります。

刑務所で服役も経験しました。

アルコール中毒でした。

彼女の稼ぎをすべて懐に入れる男がいました。

さて、彼女は誰でしょう。

皆さんにも好きなアーティストがいると思いますが、何故好きなのかハッキリと理由があるアーティストは少ないのではないでしょうか。

アーティストと言っても種々いろんな分野でのアーティストがいますね。

今日は、日本人で、音楽のアーティストに限定しましょう。

私はこのアーティストが好きです。

数日前にYou Tubeに公開されたEXILEのATSUSHIが歌う、『ふるさと』(配信限定楽曲)でした。

どうですか、日本人の心にピリピリくる歌唱でしたね。

彼の意外な一面を見たような気がしませんか。

彼はこの様な楽曲も真摯に歌えるアーティストなのです。

『ふるさと』 作詞:高野辰之、作曲:岡野貞一

1.兎追ひし かの山

小鮒(こぶな)釣りし かの川

夢は今も めぐりて

忘れがたき 故郷(ふるさと)

2.如何(いか)にいます 父母

恙(つつが)なしや 友がき

雨に風に つけても

思ひ出(い)づる 故郷

3.志(こころざし)を はたして

いつの日にか 帰らん

山は靑き 故郷

水は淸き 故郷

日本人の心にしみいる歌ですね。

同じ作詞高野辰之、作曲岡野貞一による『朧月夜』、『春の小川』などと共に、文部省唱歌を代表する曲として今でも世代を超えて歌い継がれています。

でも、今はこれらの歌が教科書に載っていません。

理由は「歌詞の意味が分からない」、「旧仮名づかいをしている」等々と言われますが、日本人として世代が変わっても心を受け継いでいってほしいものです。

その為には、教師が意味を教えるくらいのことはあってもいいのではないでしょうか。

この『ふるさと』は、北朝鮮による日本人拉致問題の救う会などの支援者団体が開催する集会では、日本人拉致被害者の早期帰国を願って参加者全員で歌唱することが通例となっています。

さて、話をATSUSHIに戻しましょう。

私がテレビでATSUSHIを初めて見たのは2003年でした。

坊主頭に切り込みのラインを入れて、サングラスを掛け、あご髭を付けた無口な『エエ格好しぃ』だと思いました。

つまり、初めての印象は非常に悪かった。

『どこのガキタレだ?』てなもんでした。

ただ、当時から歌は上手かった。

その後、彼の歌を聴くに連れて『上手い!!』と拍手をおくるようになりました。

そして、彼が私のアイドルとなったのは2009年11月12日でした。

その日は皇居前広場で「天皇陛下御即位二十年をお祝いする国民祭典」が開催された日でした。

EXILEは第2部で奉祝曲「太陽の国」をパフォーマンスしました。

ATSUSHIはこの時に限ってサングラスを外し、ナント頭のラインまでも消していたのです。

彼は『エエ格好しぃ』ではなかった。

礼儀をわきまえた若者でした。

彼は時々過去に経験したことから今を語る。

そんな若者が少なくなった・・・、ような気がします。

アーティストは人々に大なり小なりの影響を与えます。

アーティスト自身がそれを自覚しているかどうかが、そのアーティストの大きさになるのではないでしょうか。

昨夜の風は凄かったですね。

ご覧のように裏山の杉の木が強風で折れて敷地に落ちてしまいました。

市役所の人が来て被害を聞くと「あっちこっちで大変なことになっています」と言っていました。

私が白山吉野に引っ越して最大の風だったのではないでしょうか。

実は当地では一昨日の夜から強風が吹き荒れ、台風ならば数時間で通り過ぎるのに、今回の風は一日以上吹いていました。

しかも、気象台の発表では白山吉野での瞬間最大風速は35.8㍍だったそうですすら大型台風でした。

報道では亡くなった人もおいでるのですが、やはり台風等の災害時には家から出ないことですね。

家は住人を守るのも使命の一つなのですから。

その為に頑丈な家を大工集団 欅では建てています。 (←コマーシャル)

昨夜からの風はすごいですね。

今(午前10時21分)も外は暴風が吹き荒れています。

大工集団 欅は東は山で、南・西は田圃で、北側は2㍍低くなっています。

つまり、東西南北どちらからでも風が吹きっさらしで、風当たりが強いところなのです。

日本海を北東に進んでいる低気圧は西日本に暴風雨をもたらしながら急速に発達しているそうです。

日本気象協会は非常に早く勢力を増す「爆弾低気圧」で、今日の夜には半径約800キロを最大風速15メートル以上に巻き込む見通しと発表しました。

台風に当てはめると「超大型」に匹敵するのだそうです。

長く厳しかった冬の寒気と一気に訪れた春の暖気がせめぎ合ったことが、発達の原因なのだそうです。

気象庁によると、高緯度を強く吹く偏西風「寒帯前線ジェット気流」が日本海付近で南に蛇行して寒気が張り出す一方、南から暖気が流れ込んだ。

昨夜の石川県輪島市上空の気温は、高層(約5500メートル)で平年より約8度も低い氷点下30度。

一方、下層(約1500メートル)では平年より約6度高い6度となっており、低気圧はこうした温度差をエネルギーに変えて急速に発達したとのことです。

冬将軍が居座ったことによる春の嵐といえそうです。

気象庁によると、2日午後9時に1006ヘクトパスカルだった低気圧は、3日午後9時には970ヘクトパスカルまで発達する見通し。

急速に発達する「爆弾低気圧」で、北陸では「立っていられない」とされる最大風速25メートルが予想され、最大風速28メートル、瞬間的に40メートルを超える暴風雨が予想されるそうです。

ここで気象庁が書いている「爆弾低気圧」という言葉を初めて見たので調べてみました。

「爆発的に発達する」ことから名付けられたとされる温帯低気圧。

一般的に北緯60度付近では中心気圧が24時間で24ヘクトパスカル以上、北緯40度付近では18ヘクトパスカル以上発達するものを指す。

気象庁は気象用語として使用していない。

用語新設も検討されたが、「『爆弾』という表現は不快感を与える」との理由で見送られたという。

・・・なのに、何故今回は使ったのでしょう?

それだけ強いということだと理解することにしました。

確かに『爆弾』との表現がピッタリの風です。

皆さん、今日は一日、家の中にいて外出は控えましょう。

あぁ・・・、喫茶 大工集団 欅への外出だけは、どうか宜しくお願いします。

| 2012年4月3日 |

| 2012年4月4日 |

| 2012年4月6日 |

| 2012年4月7日 |

| 2012年4月8日 |

| 2012年4月9日 |

| 2012年4月11日 |

| 2012年4月13日 |

| 2012年4月14日 |

| 2012年4月15日 |

| 2012年4月16日 |

| 2012年4月17日 |

| 2012年4月18日 |

| 2012年4月21日 |

| 2012年4月22日 |

| 2012年4月24日 |

| 2012年4月25日 |

| 2012年4月27日 |

| 2012年4月28日 |

| 2012年5月2日 |

| 2012年5月5日 |

| 2012年5月7日 |

| 2012年5月9日 |

| 2012年5月11日 |

| 2012年5月13日 |

| 2012年5月14日 |

| 2012年5月15日 |

| 2012年5月18日 |

| 2012年5月21日 |

| 2012年5月22日 |

| 2012年5月23日 |

| 2012年5月24日 |

| 2012年5月25日 |

| 2012年5月27日 |

| 2012年5月28日 |

| 2012年5月29日 |

| 2012年6月1日 |

| 2012年6月2日 |

| 2012年6月4日 |

| 2012年6月9日 |

| 2012年6月10日 |

| 2012年6月11日 |

| 2012年6月12日 |

| 2012年6月13日 |

| 2012年6月15日 |

| 2012年6月16日 |

| 2012年6月17日 |

| 2012年6月18日 |

| 2012年6月19日 |

| 2012年6月20日 |

| 2012年6月23日 |

| 2012年6月26日 |

このページも長くなりましたので下記のページに移動します。

| 2012年7月1日 |